Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement de la grammaire et de cibler plus spécifiquement les questions et erreurs les plus fréquemment rencontrées, l’Institut Confucius a organisé le samedi 4 mai 2024 sa 16ème formation de didactique du chinois langue étrangère. Prof. ZHANG Tianming de Otaru University of Commerce a donné deux conférences sur la « Compréhension et traitement des points de grammaire » et sur l’« Analyse des erreurs des adverbes de quantité ». Quant à la Dresse. Grâce Poizat de l’Université de Genève, elle a tenu deux ateliers sur les « Questions et erreurs grammaticales fréquentes des apprenants ».

Une trentaine d’enseignants de la région genevoise et de la France voisine ont participé à cette journée de formation.

Selon l’usage pour nos publications de didactique du chinois langue étrangère, un compte rendu détaillé est disponible en mandarin ci-dessous.

第十六届中文教师培训

基础汉语的语法教学:常见问题与偏误分析

钟梅

2024年5月4日,瑞士日内瓦大学孔子学院成功举办了第十六届中文教师培训。日本小樽商科大学中国语系教授章天明做了主题为“初级语法点的认知与处理

——以范围副词为例”的讲座,日内瓦大学汉学系副教授、孔子学院副院长谢红华主持了“初学者常见语法问题释难解疑”的工作坊。来自日内瓦、洛桑、伯尔尼、法国周边地区的一线骨干中文教师、日内瓦大学汉学系中文教师以及助教等参加了本次培训。培训持续6个小时,上午和下午分别以讲座和工作坊相结合的形式进行。

通过对日内瓦大学50名初级汉语班学习者的最新调查研究发现,学习者普遍认为学中文最有挑战性的方面是语法,占比高达35%。因此,培训围绕“基础汉语的语法教学:常见问题与偏误分析”这一专题,探讨汉语教学中的常见语法问题与偏误,分析原因,并提出相应的教学建议。章天明首先介绍了日本教学对象、课程内容、教学特点、日本汉语教学发展史等基本情况,然后介绍了教学语法与语法教学的区别与联系,并以范围副词为例,详细阐述了其性质和类别、句法功能和语义指向、教学中涉及的语法问题以及习得与偏误案例分析。谢红华先是对“语法需不需要教?教什么?教哪些语法点?需要教什么?不需要教什么?怎么教?先教什么?后教什么?”等实际问题与诸位教师进行了深入的交流和探讨,然后具体分析了法语背景学习者初级阶段语法重点与难点,并且有针对性地逐一进行答疑解惑。

一、初级语法点的认知与处理——以范围副词为例

培训通过实例论证如何教学语法、如何认知与处理初级汉语教学过程中的语法点,以及分析学习者在学习范围副词时容易出现的偏误问题。

1. 性质和类别

关于范围副词的定义,语法学界都认为范围副词是“表示范围的副词”,例如,朱德熙在1982年就提到范围副词即表范围的副词[1]。而对于“范围”,许多专家、学者观点不一,多数人认为“范围”主要是指施事、受事的范围。也有的认为范围副词和名词的量的特征有关,用于表示事物外延的大小、数量的多少[2]。例如,张亚军(2002)认为“典型的范围副词是与名词的量的特征有关的主要用于谓词性成分前的前加限词”[3]。还有些学者从语义和句法两方面对范围副词进行定义,例如,李泉(1996)把范围副词定义为 “表示事物的数量多少、范围大小、修饰‘数量名’或一般动词,也可用在充当谓语的名词前,即‘范围副词+数・量・名/一般动词/名词性谓语’”的词语[4]。赵斐容(1999)考察了不同类型的动词与范围副词的搭配,指出范围副词不仅可以对动词或形容词进行限制和修饰,而且可以表示其语义所涉及对象的大小或数量多少[5]。肖奚强(2003)认为范围副词主要是用在动词或形容词前表示范围的副词[6]。赫琳(2009)认为范围副词是“范围副词就是表示事物、动作行为、性质状态的范围大小,在句法结构中充当修饰成分,修饰、限制谓词性成分或体词性成分的一类副词。” [7] 相对而言,赫琳这个诠释比较充分和详尽。但若从下定义的简洁明确、概括完整的角度来看,章天明还是赞同王力在1943年提出的观点 : “用于范围修饰的副词叫做范围副词”[8]。它既包含了副词的句法“修饰”功能,又有表“范围”的语义概括[9]。

朱德熙把范围副词分为两类:一类是标举它前面的词语的范围,另一类是标举它后头的词语的范围[10]。我们把这两大类简称为:总括类(54个)和限定类(39个),如表1所示。

表1:范围副词

2. 句法功能

范围副词可以修饰动词、形容词、名词、数量词等,但其句法功能单一,都是作为修饰成分充当状语,而不能充当其他句法成分。例如:

(1)他们都笑了。 (2)你光哭没有用。

(3)一共五个人。 (4)小孩才三岁。

3. 语义指向

“语义指向”作为一个完整的术语开始使用,始于刘宁生和邵敬敏的研究[11]。刘宁生研究了句首介词结构“在……”的语义指向,认为“在”用于句首,属于全句修饰语,可以指向谓语,也可以指向主语[12];邵敬敏从方法论的角度,总结了语义指向分析的作用[13]。从20世纪80年代开始,学者逐渐运用语义指向分析法来解释汉语语法问题。

陆俭明将语义指向区分为狭义和广义的两种。狭义的语义指向是指句中某个句法成分与哪一个成分之间有语义联系。广义的理解,包括“语义所指”,即指代词(第三人称代词与反身代词)与先行词之间的对应关系,以及空语类与名词成分之间的同指关系[14]。通过分析句子中某一成分的语义指向来揭示、说明、解释某一语法现象,这种分析手段就称为“语义指向分析法”[15]。

根据这个方法,可以解释为什么“只吃了一个面包”里的“一”,有时能省略,有时不能省略。比如:①他没吃什么,只吃了一个面包。②他面包吃得不多,只吃了一个面包。两个例句都有“只吃了一个面包”。但例①中的“一”可以省略,“面包”不可以省略。而例②中的“一”不可以省略,“面包”却可以省略。这是因为例①范围副词“只”指向名词性成分“面包”,所以“面包”不能删除,“一”可以省略不影响句意。例②里的范围副词“只”指向数量,所以别的成分可以省略,但“一”绝对不行。[16]

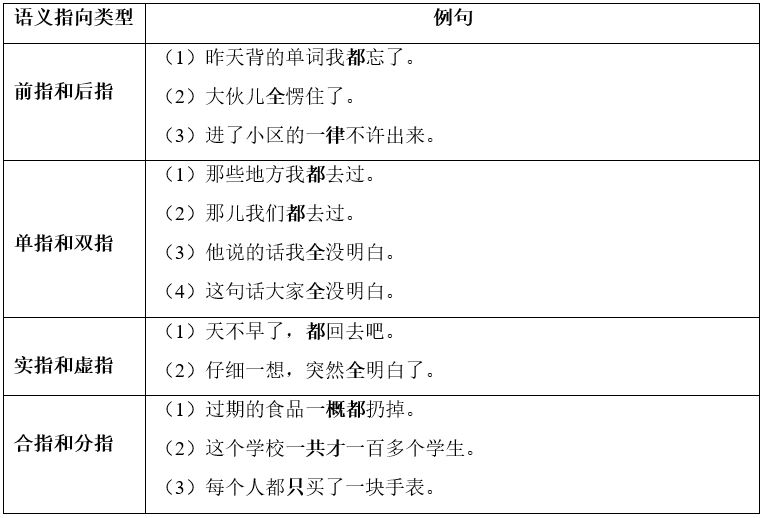

关于语义指向的四种类型,总结如表2所示:

表2:语义指向类型

4. 偏误案例分析

1967年,语言学家科德在《学习者偏误的意义》[17]一文中提出了“偏误”的概念。鲁健骥(1992)指出:“学习外语的人在使用外语进行交际时,从整体上说,他所使用的形式与所学外语的标准形式之间总有一定的差距,这种差距叫做‘偏误’”[18]。偏误分析是对学习者在第二语言习得过程中所产生的偏误进行系统的分析,研究其来源,揭示学习者的中介语体系,从而了解第二语言习得的过程与规律[19]。1984年,鲁健骥发表论文《中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析》,标志着我国对外汉语教学界对这一领域研究的开始[20]。他以L.Slinkier的中介语理论[21]为基础,首次引入“偏误”、“中介语”、“化石化”三个概念,区分“偏误”与“错误”的不同,总结了中介语的内涵,性质,及其产生的5个原因:母语负迁移、目的语知识负迁移、文化因素负迁移、学习策略和交际策略的影响、学习环境的影响。

4.1 偏误类型

鲁健骥(1994)把二语习得中的偏误类型分为遗漏、误加、误代和错序四大类[22]。

4.1.1遗漏(缺少成分)

遗漏偏误是指词语或句子中遗漏了某个或几个成分而导致的偏误,即缺少了该用的成分。例如 :(【 】中的词是偏误部分,下同。)

(1)*所有的问题【都】解决了。

(2)*教室里【就 /仅 /只 /才】小王一个人。

(3)*这么晚,只【有】出租车,没公共汽车了。

4.1.2误加

误加偏误就是多加了不该用的某个或几个成分。例如:

( 1)*我们俩【都】是同学。

( 2)*我们学校留学生很多,【都】有韩国人,日本人,越南人。

( 3)*才【整整】一天,她就赚了一千多块钱。

4.1.3误代

误代偏误是指本该用甲而却错用了乙的偏误。例如:

(1)*从早到晚,她【全】不说话。

(2)*这个比那个【光】便宜三块钱。

(3)*大家都笑了,【只】老师没笑。

4.1.4错序

错序偏误是指句子中的某个或某几个成分放错位置而造成的偏误。例如 :

(1)*周末我们去电影院【都】看电影。

(2)*昨天去书店【只】买了两本书,没去逛街。

(3)*这次考试小王【就】没及格,别的人都及格了。

4.2 偏误成因

同一母语的汉语学习者在不同阶段会出现不同的语法偏误,同一学习阶段,不同母语的汉语学习者会出现相同的语法偏误。第二语言学习者的范围副词偏误是由多方面因素造成的,本文主要讨论以下几个成因。

4.2.1母语负迁移

“迁移”是心理学的一个概念,指的是已经获得的知识、技能以及学习方法和态度等,对学习新知识、新技能的影响。如果这种影响起积极的、促进的作用,就是“正迁移”,如果是消极的、阻碍的,就是“负迁移”,或称“干扰”[23]。

学习者在学习外语时,常常会把自己母语语言系统的规则和用法运用到第二语言学习的过程中,同时学习者在对目的语规则和用法掌握有限的情况下,只能依赖母语知识来解决学习障碍。对初学者来说,这是其偏误产生的主要原因之一[24]。例如,章教授提到的日本学习者在学习表总括的范围副词“都”的时候,由于日语里除了特别强调外,几乎可以不出现“都”,他们受母语负迁移的影响,常常遗漏“都”,说成“*他吃饺子,我也吃饺子,我们吃饺子。”

4.2.2目的语知识负迁移(过度泛化)

汉语范围副词本身比较复杂,这也给学习者的学习带来一定的困难。比如,同样是表示总括全部的“都”和“全”,还有同样表示限定的“只”、“就”、“光”、“才”等,学习者难以分辨这些近义词的用法,很容易产生偏误。例如:①*你买的衣服【全】好看。②*我不会说英语,【才】会说汉语。③*这本词典很便宜,【光】15 块钱。

目的语的另一个影响是目的语规则的“过度泛化”,也称为“过度概括”,是指学习者把所学的有限的、不充分的目的语知识,不恰当地扩大使用在目的语新的语言现象上,结果产生负迁移,造成偏误。刘珣(2000)提出“如果说由于母语负迁移所造成的偏误在初级阶段占优势,到中级阶段或高级阶段目的语知识负迁移造成的偏误就逐渐占了优势,这是学习者内化规则过程中所产生的错误。”[25]

4.2.3学习策略和交际策略的影响

容易造成偏误的学习策略有两种:回避策略和补偿策略。回避策略是指学习者遇到不会或者不太了解的词汇、句式或语法知识时,往往采取回避的方法,用已经学过的且误认为是正确的来代替,或者干脆不用,造成误代或遗漏偏误。例如:

(1)*不是每个人喜欢吃饺子,有的人喜欢包子。

(2)*我家都六口人。

例(1)遗漏了“都”,例(2)用“都”误代了“一共”。学习者不知道表示数量总括的“一共”,就用表示复数的“都”代替。

补偿策略是指学生不太有把握时,将两个或几个近义词叠加使用,以求更加稳妥。这样容易造成误加、错序或杂糅的偏误。例如:

(1)*我不仅只学汉语,还喜欢中国菜。

(2)*我觉得这些菜全是都好吃。

(3)*我们班全部有一共三十个人。

4.2.4教学环境的影响

这里的教学环境影响包括教材和教师两个因素。教材是学习汉语过程中必不可少的工具,其质量好坏直接影响教学效果。有的教材仅仅在生词表中给出与范围副词相对应的外文(大多是英语)注释,没有相关的语法讲解和专项训练。有的虽然有语法讲解,但只是局限于围绕课文内容解释其中的一个或部分用法。有的教材没有针对性的练习。简单的外语释义是远远不够的,汉语的范围副词往往和外语意思并不都是一一对应的关系,尤其是副词,意义和用法各不相同。比如,表示限定的“光”、“仅”,如果仅翻译为only,学习者便会把这个英文单词的其他意思和用法来对应“光”和“仅”,这就容易产生偏差。另外,对非英语母语的汉语学习者来说,有时还需要经过“汉语——英语——母语”两次转码过程,就更容易造成理解上的偏差。因此,教材缺乏科学性会造成学习过程中的偏误。

教师方面的原因主要是“教学误导”,是指教师在讲解时,对范围副词的意义和用法的解释不够准确、不够全面或者引导不够严密,甚至是不正确的示范,从而导致学习者的偏误。另外,教师借助学习者的旧知识来讲解新知识这样的循环解释也可能会误导学习者。比如,用“只”来解释“光”。如果没有及时给学习者说明二者的异同,他们很大可能会等同混用这两个词。

小结

章天明对教学语法与语法教学之间的关系、偏误概念和范围副词及其常见的偏误类型进行了详细的梳理,并从母语负迁移和目的语过度泛化两方面阐述了学习者汉语习得过程中偏误形成的内部机制,还从教材和教师两个角度,分析了习得偏误的外部原因。通过对具体案例的描写和分析,论述了总括性范围副词和限定性范围副词里最为常见的偏误类型及其形成原因,为范围副词教学和研究提供了具有参考价值的思路和方案。

二、法语地区汉语初学者常见语法问题释难解疑

谢红华针对法语地区汉语初学者一些常见的语法问题进行讨论和答疑。前面介绍了语法教学的重要性,那至于语法“教什么”的问题,需要根据三方面因素来考虑:(1)汉语本身。汉语中哪些语法点是必须而且最急需教的?(2)汉语和学习者母语在语法上的异同。两者的不同之处可能正是学习者的难点。(3)学习者在学习汉语过程中出现的语法毛病。他们最容易、最经常犯的语法毛病是什么?为什么会造成这些语法毛病?[26]

谢红华根据自身几十年的教学经验总结出了初级阶段学习者的语法重难点: 语序错位,某些词语意义或用法错误,量词偏误(名量搭配、量词缺省),形容词谓语句“是”冗余使用,方位词的遗缺,能愿动词/情态助动词的混淆,结构助词“的、得、地”的误用,时体助词“了、着、过”的误用,虚词“和、也、就、才”的误用,离合词误用,搭配错误和特殊句型的误用等。由她主编的《法语背景学生学汉语偏误分析》[27]著作中重点概括了法语背景学习者在学习初级阶段所遇到的语法重点与难点:(1)词汇部分:同音近音近形,词性或词小类,词义对译,近义词,易混词,高频偏误词,风格。(2)语法部分:词语搭配,方位词(错位、遗缺、“上、里、下”混淆),能愿动词(会、要、能-可以、必须),结果补语,趋向补语,词序,特殊句型(把字句、被动句、比较句、是……的、一些法语句型的汉语表达法),虚词(的、了、副词、介词、连接词语)等。

下面重点讨论法语背景学习者初级阶段的高频偏误词,整理如表3所示:

表3:偏误词类表

- 体词

- “一”的省略:为什么“一”可以省略?

例如:我吃个苹果。我买了些东西。

释难解疑 :

- “一”的省略是语流中的省音现象,跟法语的 trois heures et demie 的 de 几乎听不到的情况一样;

- “一”必须在句中时才可以省略,不能是开头;只有“一”可以省略,其他量

词不行。起文学作用的量词前的“一”从不能省略。

1.2 “这、那”的偏误,例如:

(1)*我一直喜欢学习外语,比如英语、法语和德语(现在汉语),以便我旅行的时候能用那些外语。

(2)*她是印度人,用印度的口音演出。她经常表演她的父母。那个时候,她特别幽默。

(3)*九年前我父母决定离婚了。这时,我十一岁。

(4)*2011年我去了加拿大。这个时候我常常跟韩国朋友一起去吃饭。

(5)*2008年我的祖母去世了。这天,我爸爸很悲哀。

(6)*我决定去中国学习一年。我没想到那个选择对我的生活有那么大的作用。

释难解疑:

①回指功能:“这”使用频率远远高于“那”(8.5:1)。偏误多用“那”代替“这”;例(1)、例(2)是近指;例(3)、例(4)是远指;“这”回指定指对象,“那”回指不定指对象。关于例(5),是回指不定指对象。例(6)指事件发生的远与重复主题的近的冲突。回指上文现实性的陈述。“那”常用于回指虚拟式假设或非事实。 ② 这:具有高可及性;那:具有低可及性。

- 时间距离与心理距离的不同。

1.3 同音词:为什么汉语有那么多的同音词?

释难解疑:

- 汉语中有400多个音节,加上声调,一共1200多个,而常用汉字就1万个(新华字典),所以平均每个音节就有8个同音字 ;

- 语音上的偶合,包括不同词素语音偶合和同词素语音偶合,比如:油-铀,氰-氢,大意-大义,切记-切忌;

- 语义演变产生同音词。比如:“月”的本义是“月球”,由于月球运动的周期性圆缺晦明现象,引申为“月份”来表示时间;

- 普通话吸收方言词和外来语形成少量同音词。比如:法语中的mètre,英语中的watt、dozen、pound,汉语中音译为“米”、“瓦”、“打dá”、“磅”与“粮米”的“米”、“一沓纸”的“沓dá”、“砖瓦”的“瓦”、“真棒”的“棒”组成相应的同音词;

- 造字法(假借)的影响,比如:然-燃。

1.4 方位词

方位词的运用有许多偏误:

(1)*他从桌子跳下来。

(2)*她把画贴在她的课本。

(3)*房子在橙树林,每天摘橙子。

(4)*我们从他脸里看出来。

(5)*在人的生活上,水很重要。

释难解疑:

不同的名词所具有的处所性不一样:

A 旁边-东部 B 办公室-火车站 C 故宫-黄山

D 教室-阳台 E 桌子-电梯 F 家具-河水

A-F处所性越来越低。AB表处所,C加方位词才能表处所,D一般加方位词才能跟“在”合用,EF必须加方位词才能表处所。F带方位词很受限制,必须是“里、中、上”等语义虚化程度高的方位词。

1.5 上–下:为什么说“上厕所”、“下厨房”?

释难解疑:

- 过去的建筑厕所在房子北边,厨房在南边。

- 味道会上升,所以把厕所建在高处,厨房建在低处。

- 可能跟风水五行相关,厨房为火,厕所为水,所谓“下”厨房,就是要处于火的下方,因为火势是向上的,处于下方避免火烧伤。“上”厕所,就要处于水的上方,这样才不至于被水淹。

1.6 前–后:为什么汉语用“前”来表示过去的人或时间,用“后”来表示将来的人或事?例如:

以前,前辈,前天,前年,前人,前任,前世

以后,后辈,后天,后人,后年,后任,后世

释难解疑:前面是看到的、已知的、经历过的,所以是过去的;后面是看不到的,未知的,未经历过的,所以是将来的。

- 谓词

2.1动词

(1)*他想了帮助她。

(2)*小时候我希望了学习汉语。

(3)*去年我爱了她(现在不爱了)。

(4)*那时候我决定了去中国留学。

释难解疑:动词可以分很多语义小类,其中一类为心理感知动词,这类动词还可以分为三小类:

- 心理活动类:爱,恨,害怕,想,感动,关心,后悔

- ②认知类:知道,认为,觉得,感到,希望,同意,决定

- 五官感受类:吵,闹,挤,堵,呛,撑,憋,冻

- 句法上与形容词同,接受程度副词的修饰;①、③类可以代程度补语(恨透了、想得要命);①、②类可以带动词性宾语或小句宾语,一般不与”了”共现。

2.2能愿动词

能-可以”是最常见的混淆之一。它们有什么区别?

(1) 他很能写。*他很可以写。

(2) 我的妈妈很能交朋友。*我的妈妈很可以交朋友。

(3)我一天能/可以记住10个生词。

(4)你能/可以来参加我的生日晚会吗?

(5)我明天有事,不能去你家。*不可以

(6)这种花能/可以治感冒。不能/*不可以

(7)我能不能/可以不可以进来?不能/不可以/不行

(8)HSK考试不能/不可以带东西。

(9)你们有问题都可以提。*能

(10)他还没到,我们可以先吃。

释难解疑:能-可以的含义 :表示能力;表示可能;表示许可。

- 善于做某事,不能用“可以”;能力达到一定水平,两者都用。

- 问客观可能性,两者都用;没有可能,只能用“不能”;没有某种用途、作用,只能用“不能”。

- 请求许可,两者都用;许可作某事,只用“可以”;表示建议,只用“可以。

2.3形容词重叠

汉语大多数词类都可以重叠,形容词也不例外。所有的形容词都可以重叠吗?为什么双音节形容词有两种重叠形式:AABB(清清楚楚)与ABAB(通红通红)? 什么时候可以用形容词重叠?

释难解疑:

- 只有17.3%的形容词可以重叠。

- 能够重叠的都具有量或程度的区别,可以受程度副词“有 点儿、很、最”的修饰。而表示绝对性质的形容词不可以重叠,如“错、假、横、竖、粉、紫”。

- 内部结构为主谓、动宾的不能重叠:年轻-*年年轻轻/*年轻年轻,狠心-*狠狠心心/*狠心狠心。

AABB(并列)与ABAB(状中)

干净-干干净净 轻松-轻轻松松

雪白-雪白雪白/*雪雪白白 笔直-笔直笔直/*笔笔直直

重叠形式是形容词的“生动形式”,带有强烈的描绘性与音乐美,对特定的事件场景历历在目,有鲜明的主观性与情感性。

2.4结果补语

(1)我把衣服洗干净了。

(2)我把衣服洗好/坏了。

(3)*我把衣服洗累了。

(4)*我把衣服洗快了。

释难解疑:

补语的语义可以指向受事宾语、施事主语、动词谓语等。例如:我洗衣服洗累了。 我很快地洗了衣服。 我洗衣服洗得很快。 吃光了。 吃累了。 吃快了。

2.5形容词+一点儿:什么样的形容词可以进入“形容词 + 一点儿 ”格式?

可以说“大方/主动/耐心/积极一点儿”, 但不可以说“*粗心/小气/笨/呆一点儿”,也不说“ *可爱/伟大/帅/棒一点儿” 。

释难解疑:只有褒义形容词与可控可量形容词才可以进入 “形容词+ 一点儿 ”格式。

2.6形容词的类别

为什么可以说“很对”,却不能说“很错”?

释难解疑:

形容词有三类: A. 性质形容词:大,干净,清楚,遥远;B. 状态形容词:雪白,通红,黑乎乎,黑不溜秋;C. 区别词:大型,彩色,正,副,男,女。只有A类性质形容词可以受“很、不”的修饰,可以做谓语。 “错”是区别形容词。

- 虚词

3.1近义副词“又-再”

“又”表示过去,“再”表示将来。下面的“又、再”怎么解释呢?

(1)她成绩不好,却又不愿意努力。

(2)这又不是钢琴,你在上面弹什么?

(3)我说了一次又一次,她就是不听。

(4)衣服上的黑点,我洗了又洗,就是洗不掉。

(5)她又一次获得冠军。哥哥又会英语又会德语。

(6)我们再不走的话,就来不及了。

(7)还有再便宜的房子吗?

(8)你先去,我等一会儿再去。

(9)她再次获得冠军。

释难解疑:

例(1)表示转折 ,例(2)表示强调(否定前提条件),例(3)是量词重复,例(4)是动作重复,例(5)是固定组合,例(6)表示持续,例(7)表示比较(程度加强),例 (8)表示有个动作将要在某种条件下发生,例(9)是固定组合。

3.2近义副词“常常–往往”

(1)星期天晚上他常常/往往去朋友家吃饭。

(2)*他往往开夜车。

(3)*听说她往往旅行。

(4)*这种水果很多,我们往往吃。

(5)她放假后往往去看姥姥。

(6)到了冬天,我往往去滑雪。

(7)*明年去上海,得往往去看我的朋友。

释难解疑:

常常:没有限制。

往往:①一定条件下经常发生的事情, ②根据以往经验所总结出来的带规律性的情况, ③多用于过去的情况,例如:他往往开夜车开得很晚。听说她往往圣诞节的时候旅行。 这种水果很多,我们往往吃得都不想吃了。

3.3了

泛用“了”是初学者的常见偏误之一。例如:

(1)*中国饭很有意思了。

(2)*她想了明年去台湾学习。

(3)*我不懂了她说了什么。

(4)*我决定了学习中文,因为我从小就喜欢亚洲语言。

(5)*医生问了:“什么时候开始发烧?”

(6)*他让了我知道北京大学的学生真聪明。

(7)*小时候她常常跟父母一起旅行了。

(8)*他在中国买了的绿茶大家都很喜欢。

(9)*我第一次去了北京的时候才15岁。

(10)*我们是10年前认识了的。

释难解疑:

(1)形容词一般不与“了”同现;(2)能愿动词一般不与“了”同现;(3)心理动词(爱,恨,喜欢,讨厌,佩服,同情,欣赏)一般不与“了”同现;(4)带动词性短语宾语的心理感知动词(决定,发现,打算)小句宾语前一般不与“了”同现;(5)带小句宾语的告知类动词(说,告诉,问,回答,喊)一般不与“了”同现;(6)连动句、兼语句“了”用于最后一个动词;7. 习惯性、重复性动作一般不与“了”同现;(8)定语从句不用“了”;(9)“……的时候、……之前”时间性从句不用“了”;(10)“是……的”结构不用“了”。

3.4近义介词“被–由”“根据–按照”

(1)*这个问题被经理负责解决。

(2)*病人被护士照顾。

(3)*什么时候考试被老师决定。

(4)*这本小说被我同学翻译。

(5)*很多玩具被中国制造。

(6)根据/按照法律规定,成年人才能投票。

(7)根据/*按照天气预报,明天下雪。

(8)这部电影是根据/*按照同名小说改编的。

(9)你为什么不按照/*根据老师的要求来做?

(10)按照/*根据现在的速度,一周就做完了。

释难解疑:

- “被”与“由”的区别:“被”表示贬义语境,有出人意外的、突然的、不情愿的意思;“由”表示计划的、预想的、有准备的、有意图的。

- “根据”与“按照”的区别:“根据”表示来源、根源;“按照”表示某种标准某种规范,如规定、法律、规章制度。

小结

谢红华举例介绍和分析了法语地区汉语学习者在初级阶段容易遇到的语法问题。语法教学内容应该着重两个方面:一是汉语有而学习者母语没有但又容易出错的语法现象。教师在教学过程中一定要重视语际对比,将汉语和学习者母语进行适当对比和分析,预防或提早发现易错点并及时纠正,避免出现“化石化”现象。二是虚词。毫无疑问,虚词在汉语中扮演着举足轻重的角色。据不完全统计,外国学习者的语法偏误65%跟虚词有关[32]。加上虚词的“个性”很强,得一个一个地学习,所以,它是汉语教学中的一个难点。教师要善于抓住重难点、分析问题和点拨教学,不能一条一条地大讲语法规则。

最后,谢红华还提到:“语法包括词法与句法两个部分,但目前95%的语法研究是句法研究,语法书和教材里的语法99%是句法。为什么词法研究如此缺乏?国际中文教学中的词法研究与学习应该占有什么样的地位?如何学习和教授汉语词法?汉语的构词有规律吗?学习者什么时候可以开始接触词法? 学习者为什么词汇量如此贫乏?汉语最能产的构词模式有哪些? 85%以上的新词为三音节词,三音节词构词有哪些规律?诸如此类的问题值得我们进一步思考和深入研究。

Cette contribution a été relue par Grâce POIZAT-XIE

[1] 朱德熙.语法讲义[M].商务印书馆,1982:195.

[2] 章天明.现代汉语范围副词教学和习得参考(一)[J].言語センター広報,2022(01).

[3] 张亚军.副词与限定描状功能[M].合肥:安徽教育出版社, 2002:62.

[4] 李泉.副词和副词的再分类[A].语言文化大学出版社,1996:375.

[5] 赵斐容.范围副词及其与动词搭配的特点[D].上海师范大学,1999.

[6] 肖奚强.范围副词的再分类及其句法语义分析[J].安徽师范大学学报,2003(03).

[7] 郝琳.现代汉语副词语义指向及其计算机识别研究[M].中国社会科学出版社,2009.

[8] 王力.中国现代语法[M].商务印书馆,1943:146-147.

[9] 同5.

[10] 同4.页195-196.

[11] 韩泽伟.试论语义指向及歧义结构分化[J].俄罗斯语言文学与文化研究,2020(04).

[12] 刘宁生.句首介词结构“在……”的语义指向[J].汉语学习,1984(4).

[13] 邵敬敏.疑问代词活用例解[J].逻辑与语言学习,1987(8).

[14] 陆俭明.现代汉语语法研究教程[M].北京:北京大学出版社,2019:142-143.

[15] 同上.

[16] 同上.页141-142.

[17] Corder S. P. The significance of learners’ errors[J]. International Review of Applied Linguistics, 1967(05): 161-170.

[18] 鲁健骥. 偏误分析与对外汉语教学[J]. 语言文字应用,1992(01).

[19] 刘珣. 对外汉语教育学引论[M]. 北京:北京语言文化大学出版社,2000:192.

[20] 鲁健骥. 中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析[J]. 语言教学与研究, 1983(03): 44—56.

[21] Selinker L. Inter language[J]. International Review of Applied Linguistics, 1972(10):209–231.

[22] 鲁健骥. 外国人学习汉语的语法偏误分析[J]. 语言教学与研究,1994(01).

[23] 同2,页168.

[24] 同2,页194.

[25] 同2,页195.

[26] 同17.页295.

[27] 谢红华.法语背景学生学汉语偏误分析[M].巴黎友丰出版社,2018.

[28] 实词包括体词和谓词两大类。

[29] 体词包括名词、处所词、方位词、时间词、区别词、数词、量词以及一部分代词。

[30] 谓词包括动词和形容词两类。

[31] 虚词主要包括副词、介词、连词、助词。封闭类:900个左右的虚词,常用虚词占50%。“汉语水平等级标准与语法大纲”(1996)收虚词260个 。

[32] 陆俭明,马真.现代汉语虚词散论[M].语文出版社,1999:2.