Le texte ci-dessous a été soumis en avril 2011 pour une publication dans la revue Asiatische Studien/Etudes Asiatiques. Pour différentes raisons, il a finalement été retiré et puis publié en anglais dans l’ouvrage Waves and Forms (pp. 34-45). Comme le sujet discuté concerne directement les activités de l’Institut Confucius de l’Université de Genève, la version originale en français est proposée ici avec quelques amendements.

Introduction

J’aimerais partager dans cet article une réflexion sur les sciences humaines et les études asiatiques aujourd’hui. Celle-ci est principalement le résultat de discussions avec des collègues de Genève, de Zurich et de Paris lors de séminaires de recherche en études chinoises ces dernières années. Comme la discussion qui s’y rattache est apparue polémique, il m’a semblé utile d’en proposer une version écrite, bien que le contenu soit encore au stade intermédiaire, en attendant un développement plus élaboré.

La question principale au cœur de cette réflexion est la mesure dans laquelle les études chinoises en Suisse mais aussi, par extension, les facultés de sciences humaines en Europe, auraient avantage à travailler sur les objets populaires actuels. Par “objets” je pense à des artefacts, des produits matériels d’activités humaines comme des textes, des tableaux, des sculptures, des partitions de musique, ou des téléphones mobiles; par “populaires”, j’entends ce qui relève de la culture dite de masse, comme par exemple la musique de variété ou les séries télévisées; et par “actuel”, je désigne ce qui se passe aujourd’hui d’un point de vue temporel.

Le cas des téléphones mobiles illustre la catégorie d’objets qui m’intéresse en premier lieu. En effet, si les textes sont abondamment étudiés par nos spécialistes de littérature, les tableaux et les sculptures par nos historiens de l’art, les partitions de musique par nos musicologues, les téléphones mobiles ne sont pas vraiment étudiés par les spécialistes de sciences humaines. Ou disons, –après tout, il y a des collègues qui travaillent sur l’histoire des techniques, la littérature informatique, ou d’autres domaines de recherche en lien avec les téléphones mobiles–, donc en nuançant cette affirmation, par beaucoup moins de spécialistes en sciences humaines que les catégories précédentes.

En quoi un téléphone mobile (une télévision, un logiciel, un fichier mp3) diffère-t-il d’une sculpture ou d’un texte littéraire? Est-ce que cet objet mérite, ou ne mérite pas, l’attention des sinologues, ou, plus généralement, des chercheurs d’une faculté de sciences humaines? Voici deux questions que j’aimerais discuter avec l’ambition de trouver des réponses utiles à l’enseignement et à la recherche en études asiatiques en Suisse.

Ne pouvant m’exprimer au nom de l’ensemble des communautés de chercheurs en sciences humaines, je vais tenter d’aborder cette question générale du point de vue des études chinoises. Afin de rendre l’exposé écrit plus concret, je commence par deux anecdotes liées à mes études de sinologie à Genève. Celles-ci illustrent un problème épistémologique plus délicat qu’il n’y paraît au premier abord.

Ce qui est important[1]

A la fin de l’année 2000, jeune assistant fraîchement engagé par l’Unité des études chinoises de la Faculté des lettres de l’université de Genève, je cherchais un sujet de thèse de doctorat. Pour m’aider dans mon choix, j’avais une liste d’éléments à garder en tête qui ressemblait plus ou moins à cela:

- Pour autant que je puisse convaincre mon directeur et le Collège des professeurs de la pertinence de mon sujet, je bénéficiais d’une liberté de choix totale.

- J’avais un intérêt personnel pour les questions liées à l’art.

- J’avais peu d’intérêt pour la Chine ancienne, et je m’intéressais plutôt à la Chine contemporaine.

- D’après les autres enseignants –cet aspect était observable en consultant l’offre de cours que notre unité proposait à l’époque–, ma future profession serait probablement d’enseigner et de faire de la recherche sur la littérature chinoise.

La conclusion était évidente: je devais faire ma thèse sur la littérature chinoise contemporaine.

J’ai porté mon choix sur Wang Shuo 王朔, un écrivain de Beijing très connu qui avait vendu des millions de livres au début des années 1990, et dont j’appréciais l’humour ironique. Wang Shuo était encore actif; né en 1958, il semblait être seulement au milieu d’une carrière prometteuse. Il était prolifique, en plus de romans et de nouvelles, il écrivait des scénarios pour la télévision et le cinéma. Comme je m’intéressais aux nouveaux médias et à la culture populaire, il semblait un choix idéal.

A ma surprise, lorsque j’ai commencé à parler de mon projet d’écrire une thèse sur Wang Shuo, j’ai remarqué que plusieurs de mes collègues ne partageaient pas mon enthousiasme. Au bout de quelques semaines, j’ai compris qu’ils s’inquiétaient de savoir si Wang Shuo était “assez important” pour une thèse de doctorat. Cette question était souvent accompagnée d’un argument: que se passerait-il si, par exemple dans dix ans, plus personne ne s’intéressait aux écrits de Wang Shuo? Cela pouvait facilement arriver à un auteur populaire, dont le public n’était pas exactement l’élite intellectuelle. Dans une telle situation, plus personne ne serait intéressé à lire mon travail. Dans le pire des scénarios, si je n’avais pas trouvé un poste fixe à ce moment-là, ce choix pourrait même mener ma carrière à sa fin.

Bien que l’argument puisse paraître ridicule dans un autre contexte, il est par exemple normal pour beaucoup d’historiens ou de sociologues de s’intéresser à des personnages inconnus, la réflexion semblait logique pour nous et, d’une certaine manière, elle l’est encore aujourd’hui. La plupart des sinologues sont connus parmi leurs pairs d’après leurs sujets de recherche passés. Untel est “un spécialiste du Laozi”, ou “la personne qui a écrit ce livre sur les intellectuels chinois au 18ème siècle”. Être “la personne qui a fait son doctorat sur cet auteur dont plus personne ne parle aujourd’hui” n’est pas un bon début si vous souhaitez devenir professeur plus tard. (Aujourd’hui, dix ans après, alors que j’écris ces lignes, Wang Shuo a effectivement baissé en popularité.)

La question qui m’intéresse dans cette anecdote est celle de l’importance du sujet de recherche, et le champ sémantique que l’on relie à ce mot. En sinologie, aujourd’hui et dans la plupart des travaux de collègues dont j’ai eu connaissance, l’importance du sujet a déjà été déterminée, au moins en partie, par l’histoire. Ce n’est pas nous qui décidons que le Laozi est un livre important, que les écrits de Confucius sont essentiels pour comprendre la pensée chinoise, ou que les Guerres de l’Opium ont eu une grande influence sur les relations entre la Chine et l’Occident au 19ème siècle. Ce sont les centaines de millions de personnes qui, longtemps avant nous, ont vécu ces évènements, ont lu ou écrit à leur sujet, ont discuté et sélectionné des objets matériels liés à ces thématiques.

Autrement dit, lorsqu’un processus d’évolution dans le temps sélectionne des matériaux (des textes, des photographies, –tout objet qui constitue une forme d’archive d’activités humaines), il nous laisse avec une portion restreinte de choses parmi lesquelles je suis invité, en tant que sinologue, à profiter du recul historique pour faire mon choix de sujet de recherche. Pour quiconque travaille sur le présent, ce recul n’est pas accessible puisque le processus de sélection est encore en cours.

Avant de revenir sur ce point, je raconte une deuxième anecdote.

“Où est la Chine?”

Finalement, pour différentes raisons, j’ai renoncé à Wang Shuo et j’ai décidé de faire une thèse sur l’interaction humain-machine dans le cas de la musique électronique à Beijing. En janvier 2005, de retour en Suisse après treize mois de terrain en Chine et prêt à rédiger le manuscrit final de ma thèse, mes professeurs m’ont demandé de présenter les informations que j’avais récoltées dans un séminaire à l’Université de Genève. Ce séminaire regroupait des étudiants avancés, des doctorants et des enseignants dont les travaux étaient liés aux études asiatiques, pour la plupart de notre faculté des lettres.

J’étais fier des informations que j’avais réussi à récolter, et j’ai infligé à mes collègues deux heures de présentation détaillée des observations sur les musiciens électroniques à Beijing. Comme j’avais utilisé un appareil photographique et un enregistreur numérique, je disposais de nombreuses images des objets, des personnes et des lieux que j’avais visités, et je pouvais aussi faire entendre la musique des artistes que j’avais observés. Après quatre années de travail dans notre faculté, je connaissais personnellement la plupart de la trentaine de personnes présentes dans la salle. Par amitié, mais aussi peut-être parce que mon sujet était un peu inhabituel, je me souviens que beaucoup étaient très intéressés à écouter et voir ce que j’avais fait.

La présentation s’est bien déroulée, et, avec l’aide des nombreuses illustrations projetées sur un écran et des extraits musicaux, mon public était captivé. Cependant, au moment où j’ai terminé mon exposé, la salle a explosé en commentaires. Le premier, assez représentatif du sentiment général, a été fait par un des professeurs: “Je suis très inquiet pour cette thèse. Où est la Chine? Je n’ai pas vu la Chine dans cette présentation.” Effectivement, il y avait quelque chose d’inhabituel (pour des spécialistes de l’Asie) chez les musiciens que j’avais décrits: deux d’entre eux produisaient un style de musique électronique auquel ils se référaient comme de la techno minimale allemande. Autrement dit, ils ne faisaient pas quelque chose de “chinois”. De plus, la majorité des appareils qu’ils utilisaient (des ordinateurs, des synthétiseurs, des logiciels) provenaient de pays occidentaux ou du Japon.

La discussion qui a suivi ma présentation ce jour-là a continué pendant le déjeuner puis le café, et a duré entre trois et quatre heures. Je me souviens que mes collègues étaient intéressés par les observations que j’avais présentées, mais alors que les idées bouillonnaient, tout le monde, y compris moi-même, se sentait un peu confus.

Quelques jours plus tard, l’enseignant qui avait soulevé la question “où est la Chine?” m’a invité à déjeuner. Il m’a expliqué qu’il avait réfléchi, et qu’il pensait que ses remarques de l’autre jour n’étaient pas logiques. Il disait avoir réagi sur le moment, un peu vite, et qu’il n’était pas inquiet pour mon travail. Mais moi, je l’étais. Je sentais qu’il y avait un problème quelque part.

A cette période, j’avais lu des ouvrages de sciences sociales qui insistaient sur l’utilité de faire des comparaisons lorsqu’on cherche à mieux comprendre quelque chose[2]. J’ai donc essayé d’appliquer cette méthode. Assis à mon bureau, j’ai comparé mon travail avec celui d’un collègue qui travaillait sur la calligraphie en Chine ancienne. J’ai imaginé un calligraphe de la dynastie Song, assis devant une feuille de papier de riz, pinceau dans la main droite, l’encrier plein d’encre noire à côté de lui. Ensuite j’ai fait une liste. “L’artiste est chinois. Il est né en Chine, il vit et travaille en Chine. Le papier est fait avec du riz, le riz a été cultivé en Chine. L’encre et l’encrier sont des outils traditionnels chinois, aucun souci de ce côté-là. Le pinceau est fait de bambou –du bambou chinois–, les poils du pinceau sont faits à partir de poils de loup, le loup a été tué en Chine par des Chinois. 100% chinois. Tout va bien.”

“A moi maintenant. Le musicien est chinois. Il est né en Chine, il n’a jamais été à l’étranger. Parfait. Il parle mal anglais, il vient d’un village chinois, tous les membres de sa famille sont chinois, il a étudié les arts traditionnels chinois en Chine lorsqu’il était enfant. Il travaille à Beijing, Beijing est la capitale de la Chine. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, il utilise… un ordinateur Macintosh. Là, il y a un problème.”

A ce moment précis, j’étais assis en face de mon ordinateur portable, un Macintosh également. Comme cela m’arrive parfois, je lui ai parlé: “C’est toi le problème. Tu n’es pas chinois.” Eh?, un instant. Pas chinois? J’ai retourné l’ordinateur, et j’ai lu les indications sur le dos de l’appareil: Design by Apple in California. Assembled in Taiwan.

Ce jour-là, j’ai compris que la distinction entre ce qui est “chinois” et ce qui ne l’est pas, ce qui est “important” pour la sinologie et ce qui ne l’est pas, sont des questions compliquées. Dans le cas de ces deux objets, une calligraphie ancienne ou un ordinateur Macintosh, deux artefacts produits à l’intérieur des frontières de la Chine, l’un est considéré comme un objet d’étude valable par les spécialistes de la Chine, alors que le second ne l’est pas. Ou du moins, pas encore.

Un questionnement nécessaire

Il est normal pour toute discipline académique, toute activité scientifique, d’ajuster ses méthodes de travail de temps en temps au cours de son histoire. Il semble évident que les études asiatiques traversent une période de ce type, qui peut être facilement observée dans les publications ces dernières années[3]. Nous sommes confrontés à une situation particulière sans être véritablement originale: la résistance de l’objet d’étude.

Les sciences sociales se sont retrouvées dans une situation similaire il y a quelques dizaines d’années lorsque leurs spécialistes ont voulu analyser l’activité des communautés de scientifiques dans les laboratoires de sciences naturelles. Alors que les groupes d’ouvriers, de Tziganes, d’activistes religieux, ou de peuplades lointaines qu’ils avaient l’habitude d’observer n’avaient jamais eu de possibilité de contester (souvent même de lire) les résultats des travaux dont ils étaient les objets, les scientifiques occidentaux sont allés lire les conclusions de leurs collègues sociologues, –et ils n’étaient pas vraiment d’accord avec celles-ci. Une remise en question en a résulté pour les sciences sociales, accompagnée de nouvelles découvertes passionnantes[4].

Dans le cas des études chinoises, des études arabes ou des études indiennes par exemple, on assiste depuis déjà plusieurs années à un mouvement similaire. Si les scientifiques ès sciences humaines de l’Asie ont pendant longtemps centré leurs efforts sur des activités philologiques, celles-ci ne répondent pas aujourd’hui suffisamment aux besoins de la société qui les emploie. Je ne pense pas ici aux critiques de rentabilité des disciplines universitaires qu’on entend souvent ces dernières années, mais à l’action qui consiste à ouvrir n’importe quel quotidien pour s’apercevoir que la Chine, l’Inde, le Japon ou le Moyen-Orient sont devenus des thématiques qui peuplent l’actualité des médias, alors qu’elles étaient nos terrains de recherche privilégiés il y a encore à peine une vingtaine d’années.

Certes, cette différence en matière de contexte de travail ne concerne pas l’ensemble de la communauté des spécialistes de l’Asie. Les politologues, les économistes, ou les ethnologues qui travaillent sur ces zones linguistiques et culturelles ne sont pas touchés de la même manière. De façon intéressante, et c’est là un point sur lequel j’aimerais insister, ces disciplines ne sont en général pas présentes dans des facultés de sciences humaines mais, c’est le cas à Genève par exemple, dans des facultés de sciences sociales.

Pour comprendre l’importance de ce point, il est utile de reformuler les choses de façon caricaturale en se posant la question de la différence entre une faculté de sciences humaines et une faculté de sciences sociales. Vu sous un angle macroscopique, on peut dire que les sciences sociales travaillent plutôt sur des êtres humains, et les sciences humaines plutôt sur des objets matériels. Les premières s’intéressent à des groupes d’individus, conduisent des entretiens, rédigent, soumettent et analysent des questionnaires remplis par des personnes vivantes[5]. Les deuxièmes s’intéressent à des objets matériels comme des textes, des tableaux, des sculptures, des partitions de musique, des films, etc., et rédigent des analyses à partir de leurs observations.

Bien sûr, il existe des spécialistes en sciences humaines qui ont pour objet de recherche des personnes vivantes, des spécialistes de sciences sociales qui travaillent sur des objets matériels, ou encore des disciplines hybrides (par exemple les sciences de l’information, de la communication et des médias, se positionnent ouvertement comme interdisciplinaires[6]). Toutefois, la grande division que j’esquisse ici reflète une orientation générale tangible lorsque l’on compare les programmes des cours ou les projets de recherche respectifs de ces deux grandes catégories de pratiques scientifiques. Cette séparation me semble logique dans la mesure où les activités qui consistent à interroger soit un objet soit une personne, et les techniques qu’il est nécessaire de maîtriser pour le faire, sont différentes par nature[7].

Une autre différence peut être observée en considérant la question de la temporalité: les sciences humaines s’intéressent majoritairement au passé, alors que les sciences sociales s’intéressent plutôt au présent. Cette différence est compréhensible si on la relie à celle qui précède, entre objets matériels et êtres humains: une fois que les êtres humains qu’on souhaite observer sont morts, il n’est plus possible leur soumettre des questionnaires, de les interviewer, de les filmer ou encore de participer à leurs activités dans un but d’observation (la fameuse observation participante).

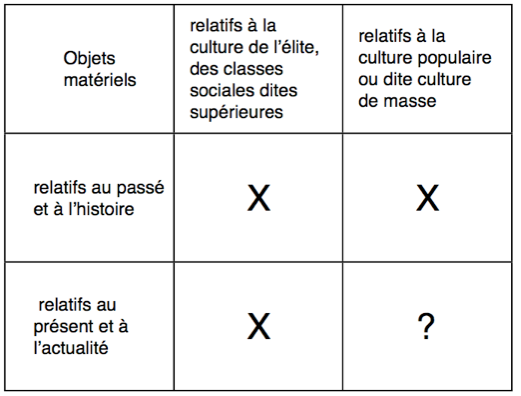

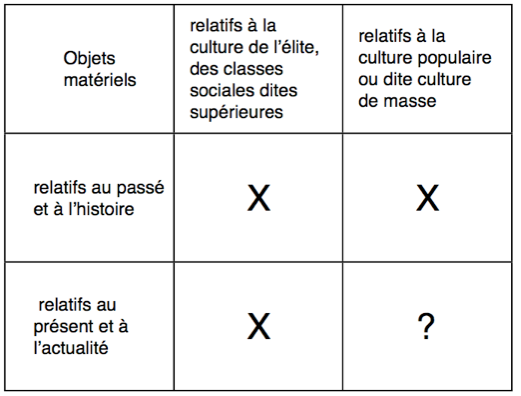

En utilisant ces deux divisions caricaturales comme un outil pour m’aider à voir clair dans les méthodes scientifiques utilisées par les études asiatiques en Suisse, j’ai fini par dessiner un tableau en imaginant présent, humains et sciences sociales d’un côté, passé, objets matériels et sciences humaines de l’autre. La version ci-dessous se concentre sur les activités scientifiques en sciences humaines et l’analyse des objets matériels. Je lui ai ajouté une division supplémentaire: la différence entre les objets matériels liés aux classes sociales dites supérieures, “l’élite” comme on dit parfois, et les objets matériels liés aux classes sociales dites inférieures, “la masse”, ou, pour utiliser un terme moins péjoratif, la classe populaire.

A l’aide de ce tableau, j’ai classé de façon imaginaire les cours et programmes de recherche, et j’ai remarqué un phénomène intriguant. La majorité des activités scientifiques pratiquées en sciences humaines sont situées dans la section élite-passé: textes classiques, poésie du 18ème siècle, littérature du 19ème siècle, peinture de la Renaissance, céramique ancienne par exemple. On en trouve aussi, moins nombreuses, pour la section élite-présent: littérature contemporaine, cinéma, art contemporain… La section en haut à droite, populaire-passé comporte aussi des représentants: pratiques de combats ou recettes de cuisine au Moyen-Âge, iconographie populaire au 18ème siècle, affiches de propagande de la période communiste en Chine, etc.

Le point intriguant concerne la section en bas à droite, populaire-présent, qui est très peu représentée. Lorsqu’on s’en approche, on observe un mouvement psychique singulier: si l’on considère des objets matériels comme les séries télévisées américaines, les livres de recettes de cuisine vendus dans les supermarchés, les graffiti de hip-hop sur les murs de Genève ou de Beijing, les fichiers mp3 téléchargeables sur Internet, les logiciels, ou les téléphones mobiles, l’objet étudié relève soudainement des sciences sociales. Comme si, arrivé à cet endroit, on devait laisser les objets pour basculer du côté des êtres humains.

Imaginons une collègue qui travaillerait sur les ordinateurs Macintosh à Beijing aujourd’hui en 2011, et qui analyserait ceux-ci de la même façon dont nous étudions la littérature ou la peinture. Une recherche de ce type n’aurait pas vraiment sa place en sinologie, ou difficilement. Personnellement, je l’imagine plus volontiers dans un département de sociologie ou un institut d’ethnologie, pour analyser par exemple comment les Chinois utilisent les ordinateurs et en quoi leurs usages diffèrent de ceux des utilisateurs en Europe. Par contre, si je me projette dans le temps et que j’imagine la même situation en 2111 (nous ne serons plus là pour lire les résultats, hélas!), les ordinateurs Macintosh à Beijing en 2011, oui, là relèveraient de la sinologie: étudier le développement de l’informatique en Chine au début du 21ème siècle, et son impact sur la société chinoise durant cette période, me semble relever de nos compétences.

Ce qui me frappe, c’est que la scientifique dont j’imagine le travail en 2111 serait probablement heureuse de pouvoir faire aussi son travail en 2011, au moment où autant de sources sont disponibles et à portée de main. Un siècle plus tard, elle n’a que les archives à sa disposition, et toute observation in situ est hors d’atteinte. Autrement dit, lorsqu’elle gagne le recul historique elle perd l’accès direct aux sources. La question que je me pose est la suivante: pourquoi ne pas le faire en 2011?

La réponse à cette question est difficile à trouver, je crois, surtout parce ce qu’elle se situe dans un espace vide. Celui-ci s’explique par le glissement que nous opérons entre les sciences humaines et les sciences sociales, les objets matériels et les êtres humains. Lorsque nous travaillons sur des thématiques passées nous nous limitons à travailler sur des objets matériels. S’il existe des disciplines qui se concentrent sur les êtres humains du passé (la sociologie historique par exemple), celles-ci accomplissent leur tâche en général au travers des objets comme des livres ou des archives audiovisuelles. Cette situation est logique puisqu’ils sont les seuls disponibles, les humains actifs autrefois sont morts, et souvent depuis longtemps; les objets eux, ne meurent pas, ou disons en tout cas (sauf peut-être en situation de guerre), de façon moins systématique que les humains.

A l’inverse, lorsque nous travaillons sur le présent, nous avons des difficultés à nous intéresser aux objets alors que les humains qui les façonnent et les utilisent sont encore vivants. Cette situation est peut-être liée, en partie tout au moins, au vieux problème de l’anthropocentrisme et la difficulté pour l’être humain d’accepter qu’il puisse ne pas être au centre de toute chose. De la même manière qu’il nous a fallu du temps pour accepter que la terre tourne autour du soleil et pas l’inverse, l’idée que les objets puissent être aussi voire plus importants que les humains rencontre une résistance. Les sciences humaines perdent de vue leur objet d’étude lorsque les humains qui l’entourent sont présents, pour le laisser spontanément à d’autres disciplines.

Cette difficulté peut être observée si l’on regarde cette fois du côté des sciences sociales. Il y a eu en effet à Paris dans les années 1980 un nouveau courant théorique en sociologie dont la particularité la plus connue, et la plus controversée, était justement de prendre en compte les objets matériels dans l’explication des phénomènes “sociaux”. C’est en partant de cette petite révolution scientifique du Centre de sociologie de l’innovation (CSI) de l’Ecoles des Mines de Paris que j’aimerais aborder l’espace vide qu’on observe aujourd’hui dans de nombreux départements de sciences humaines et d’études asiatiques: le présent des objets populaires.

Sociologie de la traduction et sciences humaines

Les publications des chercheurs du CSI au cours des trente dernières années ont eu un grand retentissement. Dans un premier temps, celui-ci a concerné surtout la sociologie des sciences, puis les sciences sociales en général, avant de s’étendre à d’autres disciplines comme les sciences économiques, la science politique, le droit, la philosophie, l’histoire du design, ou encore la géographie. On les regroupe aujourd’hui sous l’appellation “sociologie de la traduction” ou “théorie de l’acteur-réseau”[8].

Les articles du CSI les plus anciens qui discutent de la prise en compte des objets matériels dans l’explication des phénomènes sociaux, considérés aujourd’hui comme des classiques dans leur discipline, sont ceux de Michel Callon (Callon 1986) et Madeleine Akrich (Akrich 1987). Bruno Latour doit être mentionné aussi, car il a rejoint à la même période le CSI, et ses travaux y étaient étroitement associés. Ce dernier est l’auteur qui a par la suite développé et popularisé ce qu’il appelle la question des “non-humains” dans de nombreuses publications.

Sans rentrer dans les détails des arguments théoriques de la sociologie de la traduction qui sont assez complexes (et, pour une partie, encore en chantier), il est intéressant pour un chercheur en sciences humaines de regarder comment les objets matériels y sont considérés. Bruno Latour discute par exemple d’une fermeture de porte automatique (Latour 1988), ou un gendarme couché (Latour 1992). Dans ces deux situations, ce qui l’intéresse c’est avant tout la question de l’agentivité (agency), c’est-à-dire de comprendre comment se déroule l’action.

Si on extrapole brièvement à partir de ces deux exemples pour mieux les saisir, on peut dire qu’une porte fermée à clé produit la même agentivité qu’un garde de sécurité qui bloquerait une entrée, et que le gendarme couché produit une agentivité similaire à celui d’un gendarme debout au bord de la route, qui inciterait les automobilistes à rouler plus lentement. Dans ces deux situations, Latour montre le rôle important joué par les objets dans le déroulement de l’action: sans le verrou de la porte, impossible de savoir ce qui empêche les personnes de passer, et sans le gendarme couché difficile de comprendre pourquoi les automobilistes ralentissent brusquement.

Cependant, pour ces deux objets matériels, la porte ou le gendarme couché, le point de focale du sociologue n’est pas du tout le même que celui qu’aurait une spécialiste ès sciences humaines. En effet, lorsque nous regardons un objet matériel, nous nous préoccupons peu de ce que les gens autour de l’objet font avec lui. Une analyse littéraire par exemple, est d’abord une analyse de texte, c’est-à-dire du texte lui-même. La question de ce que le lecteur fait avec le livre, s’il le range dans son sac, le comprend ou non, n’est pas de notre ressort mais du ressort des sciences sociales puisque l’interaction avec les humains qui entourent l’objet est convoquée.

Evidemment je ne prétends pas ici que les spécialistes en sciences humaines sont tous des structuralistes extrémistes, mais que notre centre d’intérêt est au niveau de l’objet lui-même et pas au niveau de son agentivité. La question du “contenu culturel” de l’objet matériel est ce qui préoccupe majoritairement les sciences humaines; “culturel” pris ici dans le sens général de ce qui se rattache aux habitudes de pensées et de vie d’un peuple (donc comprenant à la fois les questions d’art ou d’artisanat et celles qui concernent la différence culturelle, comme le langage)[9]. Autrement dit, si on s’inspire des méthodes de la sociologie de la traduction et que l’on s’intéresse aux objets matériels, mais qu’on le fait en tant que spécialiste de sciences humaines, on va observer autre chose.

N’ayant personnellement jamais étudié les portes ou les gendarmes couchés, je laisse ces exemples aux sciences sociales pour esquisser une proposition d’observation dans le cas d’un objet matériel que je connais mieux: le clavier d’ordinateur. Comme chacun peut l’observer sur son ordinateur personnel ou au bureau, un clavier ASCII “contient” l’alphabet latin[10]. Cet alphabet est disposé d’une façon spécifique, qui peut être retracée historiquement, et qui diffère selon l’aire géographique où l’ordinateur est vendu. Si on passe de France en Suisse, les lettres “a” et “q” sont inversées par exemple. Dans certains pays comme la Chine, le clavier est rattaché à un logiciel qui permet l’écriture des caractères chinois via leur transcription phonétique. De façon assez frappante, la structure du clavier ne correspond pas du tout aux besoins des caractères chinois, qui sont très nombreux, alors que la quantité de touches ou celle du nombre d’entrées codées dans le langage de la machine sont limitées strictement[11].

Bref, il y a beaucoup de choses passionnantes à dire sur le clavier d’ordinateur! Et ce qui est doublement intéressant, c’est que celles-ci ne relèvent pas du travail des ingénieurs, ni des spécialistes de sciences sociales, mais des spécialistes de sciences humaines. Là où les premiers se concentrent sur la fabrication de nouveaux claviers et sur des questions d’efficacité, les deuxièmes sur des questions liées aux usages, le contenu culturel des claviers et les questions liées à leurs historiques, l’observation et l’analyse des contenus symbolique, sémantique, sémiotique, etc. relèvent des sciences humaines telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Une parenthèse est nécessaire pour évoquer deux disciplines, les cultural studies anglo-saxonnes et les nouvelles-nées digital humanities, qui touchent au problème d’actualité discuté ici. Les cultural studies sont les plus difficiles à cerner, car si le courant a eu beaucoup de succès, son application a pris des formes très différentes selon les structures qui l’ont adoptée. Sur le fond, deux constatations me poussent à écarter les cultural studies plutôt que de tenter une adaptation des questions légitimes qu’elles ont soulevées. La première est que ce courant n’a pas réussi à s’imposer dans nos facultés de sciences humaines en Suisse et en France. Il semble que la difficulté réside dans sa capacité à se situer sur le plan théorique; les cultural studies souffrent de leur héritage marxiste, gramsciste, qui nous pousse à les cataloguer du côté de revendications plus politiques que scientifiques, suscitant par-là une résistance du côté de nos chercheurs.[12]

Une deuxième constatation est que les cultural studies mélangent les techniques de sciences sociales et celles de sciences humaines, en particulier la division humains/objets discutée ci-dessus, et consiste en ce sens une discipline hybride, ouvertement interdisciplinaire. Un exemple qui illustre cet aspect est l’étude du baladeur Sony (Du 1997)[13], où les auteurs s’intéressent parfois à l’objet en tant que tel, parfois aux représentations que le public s’en fait, parfois à l’historique de sa production, etc. Il me semble que ce mélange de styles d’analyse nous empêche parfois de distinguer les informations concrètes, saisissables, qui se trouvent au niveau des objets, de celles abstraites qui se déroulent dans l’esprit des utilisateurs. Je ne dis pas qu’il ne faut jamais procéder de cette manière, mais que c’est ce mélange qui a empêché les cultural studies de percer plus profondément la carapace rigide des sciences humaines, et qui nous en empêche encore aujourd’hui.

Reste les digital humanities, qui sont en plein boom actuellement. Une série d’activités lancées à Lausanne ces derniers mois par un groupe de chercheurs donne un aperçu des activités qui s’y rattachent: “La numérisation des sources en histoire et en histoire de l’art”; “ Le latin et la technologie”; “Lire Homère avec un ordinateur”; “Bibliothèque digitale d’images et textes de voyages”[14]. De façon frappante, le type d’objets matériels qui intéresse les digital humanities est similaire à celui qui intéresse depuis toujours les sciences humaines. La différence invoquée est au niveau méthodologique: de nouveaux outils de recherche, et, avec eux, de nouvelles méthodes. On peut aussi observer cet aspect aussi en consultant le programme de cours du King’s College London[15], l’une des institutions pionnières dans le domaine. Il ne semble pas, à première vue, que c’est de ce côté qu’un changement de perspective sur l’objet d’étude des sciences humaines va apparaître, peut-être justement parce que l’activité qui constitue à faire quelque chose d’une autre manière empêche de voir qu’on conserve en même temps une partie de l’ancienne méthode: les limites du territoire qu’elle considère.

J’aimerais donc proposer que les études asiatiques, qui ont le bénéfice actuel de “la résistance de l’objet d’étude” évoquée précédemment, tentent elles-mêmes d’esquisser un modèle pour cette approche. Pour une application pratique dans le cadre d’un séminaire, voir également la publication en collaboration avec Nadia Sartoretti[16].

Etudier le présent des objets

Ainsi que les deux anecdotes racontées au début de cet article l’ont illustré, ma réflexion s’appuie sur des données empiriques récoltées dans le cadre de mon travail à la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Des difficultés à défendre des éléments de mon travail de recherche au début des années 2000 m’ont poussé à me poser la question de la bonne manière de choisir un sujet de recherche “important”, mais aussi de la façon de discerner ce qui relève d’une discipline comme la sinologie et ce qui relève d’autres disciplines (non pas dans le souci d’empêcher des croisements interdisciplinaires mais celui de s’assurer que la tâche effectuée est cohérente par rapport aux résultats que l’on espère en tirer).

Pour la première partie, c’est-à-dire le choix de l’objet matériel autour duquel la recherche s’articule, une méthode relativement efficace, je crois, est de partir de choses concrètes auxquelles nous avons accès. Par exemple, quels sont les objets matériels discutés dans nos médias lorsqu’ils parlent d’actualité? Ou, à quels types d’objets matériels sont confrontés nos étudiants lorsque, diplômés, ils entrent dans le monde du travail aujourd’hui?

Un coup d’oeil rapide dans un journal, sur un programme de télévision, ou sur Internet, permet d’esquisser une liste non-exhaustive des objets matériels qui intéressent les journalistes: des documents écrits ou audiovisuels (par exemple émanant de représentants politiques, de personnalités publiques ou non, de groupes extrémistes religieux, des relevés statistiques, des publicités, des articles de presse, des reportages d’autres journalistes); des images (des photographies ou des illustrations représentant des personnes, des dessins de presse, des reproductions d’autres images); des zones géographiques (urbaines ou non), éventuellement dans une situation particulière comme dans le cas d’une catastrophe ou d’une guerre; des produits commerciaux (des voitures, des appareils électroniques, des cosmétiques, des meubles); des sites internet; etc.

Une liste similaire, incomplète également, peut être faite pour les objets matériels auxquels sont confrontés dans leur profession les étudiants diplômés en sciences humaines. Parmi les anciens étudiants de notre unité des études chinoises, nous avons des diplomates, des conseillers en gestion de fortune, des journalistes, des conservateurs de musée ou responsables de collections d’art, des informaticiens, des médecins, des employés dans des entreprises commerciales, des graphistes, des bibliothécaires, des enseignants, des chercheurs, etc. On obtient pour eux une liste similaire à celle qui précède: communiqués écrits ou audiovisuels, relevés statistiques, objets d’art ou d’artisanat anciens ou modernes, logiciels, éléments graphiques, appareils techniques, livres, etc.

En observant ces deux listes, on constate qu’on peut ranger ces objets matériels dans trois grandes catégories. La première concerne les objets auxquels nos étudiants ont été confrontés au cours de leurs études et qu’ils ont appris à observer, à analyser, ou à utiliser. C’est le cas des livres, des logiciels de traitement de texte, des objets d’art, par exemple. La deuxième catégorie concerne les objets que les étudiants d’autres facultés ont appris à étudier et/ou à utiliser: les relevés statistiques, ou les logiciels d’organisation de ce type de données sont généralement enseignés en sciences sociales, en sciences économiques, ou dans les départements d’informatique. La troisième catégorie d’objets est celle qui m’intéresse plus particulièrement: les objets matériels qui ne sont pas véritablement étudiés à l’université. Celle-ci contient par exemple les récents communiqués de presse de groupes extrémistes religieux, les derniers modèles de voitures, les appareils électroniques, les cosmétiques, ou les sites internet.

L’exercice qui consiste à ranger dans des boîtes aux contours fixes des catégories d’objets matériels ne fonctionne, bien sûr, pas de façon absolue. Il ne fonctionne même pas du tout: la sociologie des médias s’intéresse aux communiqués de presse des groupes extrémistes religieux, la chimie à la composition des produits cosmétiques, l’histoire des techniques aux automobiles ou aux appareils électroniques, et les sites internet sont discutés quotidiennement non seulement dans les cours d’informatique où nos étudiants apprennent à programmer, mais aussi dans les nombreux séminaires où l’usage de sites internet implique une discussion sur l’objet lui-même.

L’espace vide esquissé n’en reste pas moins évident: la sociologie des médias n’est pas à même de répertorier les différents courants de l’Islam cités dans une vidéo d’Al-Qaida, car une telle tâche requiert des compétences qui sont celles des islamologues des facultés de lettres. Les chimistes ne peuvent pas discuter des éléments sémantiques présents dans le graphisme d’une crème hydratante car ils nécessitent une formation qui relève plutôt de l’histoire de l’art. Les sites internet qui peuplent notre environnement de vie et de travail depuis déjà une bonne dizaine d’années ne sont pas considérés par nos spécialistes de littérature comme des oeuvres littéraires au même titre que les textes de Laozi, Homère, Flaubert, Balzac ou Lu Xun, bien qu’ils présentent, en tant qu’artefact, de nombreuses caractéristiques similaires. De la même manière, les historiens, dont la discipline s’occupe, par définition, du passé, s’intéressent rarement au dernier modèle Renault présenté au salon de l’automobile ou du dernier iPhone d’Apple, mais ils seraient tout à fait capables de le faire.

Pour revenir à la question du choix de l’objet de recherche, je ne propose pas ici de nous en remettre aux médias ou aux anciens étudiants pour décider à notre place de nos sujets de recherches, mais d’évaluer sur un plan statistique l’importance de certains objets par rapport à d’autres. On peut distinguer ainsi un document écrit (un téléphone, une image, un film, un ordinateur, un fichier mp3) qui serait présent en Chine ou dans un autre pays à des millions d’exemplaires d’un autre document présent seulement à quelques dizaines d’exemplaires. De la même manière, une information sous forme écrite ou audiovisuelle, peut être évaluée différemment selon la façon dont elle a été réceptionnée, transmise, recyclée, etc.

Ce type de processus de sélection n’est pas fondamentalement différent de celui résultant du recul historique mais il comporte un avantage: il est applicable dans l’actualité. Dans le cas de ma thèse de doctorat par exemple, le choix d’observer les appareils utilisés par les musiciens électroniques de Beijing avait été partiellement guidé par le fait que l’équipement technique et la musique électronique prenaient une place gigantesque dans la société en Chine. J’avais pu le voir sur place lors d’un précédent séjour, et la lecture des journaux en Europe laissait peu de doute quant à son évolution. A ce titre, le sujet de recherche était logiquement “important”.

Le cas de l’écrivain Wang Shuo, mon hésitation de départ, dont la renommée a ensuite partiellement décliné en Chine, était problématique surtout parce que j’envisageais d’appliquer les méthodes traditionnelles des études asiatiques à un cas d’actualité. Si j’avais reformulé ma problématique sur une série d’auteurs, par exemple “Les plus grandes ventes de romans à Beijing en 2003-2004”, mon travail aurait pris une direction différente et tout aussi valable que celui des appareils de la musique électronique.

On peut imaginer un processus de sélection similaire pour d’autres objets actuels: les messages vidéos d’Al-Qaida, la dernière chanson de Justin Bieber, le journal du soir de la première chaîne de télévision, les communiqués du gouvernement de la RPC, le site web du moteur de recherche le plus utilisé, … Tous ces objets prennent une place suffisamment grande dans les sociétés qui les accueillent et soulèvent assez de questions théoriques et méthodologiques pour devenir le centre d’une thématique de recherche rattachée au présent des objets populaires.

Reste la question de savoir quels objets matériels concernent la discipline à laquelle on est rattaché. Je n’ai pas le sentiment, et je crois que la plupart de mes collègues seront d’accord, que les disciplines de sciences humaines aient jamais été délimitées de façon claire. Aujourd’hui alors que la tendance est aux approches interdisciplinaires, les divisions sont encore moins évidentes. Toutefois, si l’on considère les compétences acquises ou potentiellement accessibles à la personne qui fait la recherche, l’objet de recherche devient vite limité. Impossible de lire un texte en arabe sans savoir lire l’arabe. Idem pour décortiquer la structure d’un logiciel, d’une voiture, ou d’une illustration, il faut avoir des connaissances en informatique, en mécanique, en histoire de l’art ou en histoire du design. Dans le même ordre d’idée, trier des archives, analyser la structure d’un texte ou d’une phrase, bref n’importe quelle activité scientifique, requiert un savoir-faire particulier. Autrement dit, le choix de l’objet matériel “présent” à étudier doit être d’un côté rattaché à l’importance sur le plan quantitatif que celui-ci possède pour la société qui l’accueille, de l’autre aux possibilités matérielles de la personne qui effectue la recherche à en extraire des résultats utiles sur le plan scientifique.

A l’évidence, ces deux principes ne permettent pas de dégager des valeurs claires et objectives. Au contraire, il y aura toujours une marge d’incertitude dans le choix, et c’est là où, comme aujourd’hui pour les approches axées sur le passé, l’expérience et le suivi de scientifiques plus expérimentés doit guider la personne qui débute dans l’activité scientifique. La recherche en sciences humaines ne pourra jamais faire l’impasse sur la hiérarchisation des objets, à la manière dont les historiens travaillent: gardant une information, éliminant l’autre, sans quoi l’histoire racontée serait aussi longue que celle qui s’est produite, et l’activité scientifique perdrait son sens. Probablement que la confirmation future ou non de “l’importance” de l’objet matériel présent sélectionné deviendra plus facilement un critère de qualité de la recherche que ce n’est le cas aujourd’hui pour les objets matériels passés.

Conclusion

Avant de terminer, j’aimerais insister sur un aspect implicite dans les lignes qui précèdent mais qui, d’expérience, prête volontiers à confusion. La difficulté discutée ici ne concerne pas ce que les études asiatiques ou les facultés de sciences humaines font actuellement (d’ailleurs, en majorité, elles le font très bien), mais ce qu’elles ne font pas. Je ne propose pas de réduire l’offre de cours et de recherche, ni de dévaloriser les buts et les méthodologies des sciences humaines, mais d’ajouter quelque chose de plus: la section en bas à droite du tableau présenté précédemment.

En dehors de l’intérêt scientifique de l’exercice, pareil travail comporterait des avantages concrets pour nos facultés qui sont nombreuses à traverser des périodes difficiles en matière de financement[17]. Le présent des objets populaires possède l’avantage de répondre à la question “à quoi servent les sciences humaines?”; en effet, si le problème se pose pour l’art byzantin, il disparaît pour les vidéos d’Al-Qaida ou le clavier d’ordinateur. Les sciences humaines, du point de vue des objets actuels, sont faciles à défendre avec les mêmes arguments si souvent invoqués ces dernières années (pour de mauvaises raisons, mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver de bonnes réponses!). Un coup d’oeil du côté des sciences dures, dont la rivalité pénalise régulièrement les sciences humaines, illustre aussi cette différence: les sciences de la nature sont solidement ancrées dans le présent. Personne ne se demande pourquoi on étudie et enseigne la physique, la biologie, ou la microtechnique.

Ce décalage de statut est lié à la séparation sciences appliquées / recherche fondamentale, et à l’indépendance souvent revendiquée de l’université vis-à-vis du monde de l’économie, mais je crois que nous faisons une erreur en le limitant à cet espace. Nos étudiants apprécient l’opportunité (d’après mon expérience à Genève, où j’ai pu intégrer les objets actuels dans mes séminaires, ils l’apprécient beaucoup) de travailler sur le présent. Pour la majorité d’entre eux, les objets auxquels ils sont confrontés à la sortie de l’université ne correspondent pas à ceux qu’ils ont vus en classe, alors même qu’ils ont fait beaucoup d’exercices appliqués. Demandez à un ancien étudiant si on lui a demandé dans le cadre de son activité professionnelle de rédiger une analyse de texte littéraire du 19ème siècle, ou si on lui a posé des questions sur l’histoire du 17ème siècle, il vous répondra probablement par la négative.

La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement possède son propre historique. Comme toujours, et j’espère que les collègues historiens qui me lisent verront ici sans paradoxe la reconnaissance de leur discipline, les réponses aux problèmes actuels se trouvent dans l’étude du passé. Il existe ainsi depuis plus d’un siècle déjà dans les universités des méthodes d’enseignement ancrées dans le présent, axées sur le lien entre ce qui se passe en classe et ce qu’on retrouve dans la vie active à l’extérieur des universités. Ces méthodes, parfois nommées “approche par cas” ou “résolution de problème”, consistent à reproduire à l’université, en classe, des situations similaires à celles qu’on trouvera ensuite à l’extérieur, mais dans une perspective didactique. Les facultés de droit ou de médecine possèdent des enseignements de ce type, où les étudiants ne sont pas seulement appelés à maîtriser la littérature classique de leur discipline mais aussi à résoudre des problèmes similaires à ceux auxquels ils seront confrontés dans la vie réelle. Une future avocate ne se contente pas d’étudier les textes classiques de droit, mais s’entraîne déjà à l’université à traiter des cas juridiques. Un futur médecin ne se contente pas de lire des ouvrages de médecine et de les commenter, mais s’entraîne à faire des diagnostics à partir de situations imaginaires, basées sur des cas réels, et préparées par les enseignants des facultés de médecine[18].

De la même manière que la majorité d’entre nous est heureuse de consulter un médecin ou une avocate en sachant que ceux-ci possèdent une connaissance pratique et pas seulement livresque de leur domaine, beaucoup sont heureux d’être en face de sinologues, japonologues, indologues, spécialistes de littératures française, allemande, etc. qui possèdent un bagage pratique similaire. Ce type d’enseignement existe déjà dans nos facultés pour certaines compétences comme la rédaction d’un texte écrit, mais moins pour d’autres comme la présentation par oral, et très peu pour ce qui est de la capacité à réagir sur une situation nouvelle comme, par exemple, analyser sur l’instant un site internet en chinois, –alors que c’est précisément dans ces conditions que la majorité va se trouver après ses études, y compris dans le cadre d’une activité de recherche.

Pourquoi ne nous sommes pas intéressés plus tôt aux sites internet, aux vidéos des groupes extrémistes religieux, aux produits qu’on trouve dans les supermarchés, ou aux problèmes d’environnement? Cette question est nécessaire et appelle, je crois, deux réponses qui se complètent.

La première est désagréable à reconnaître. Je crois que les sciences humaines, en Suisse tout au moins, souffrent du décalage bien connu, qu’elles étudient d’ailleurs souvent, entre riches et pauvres, entre culture de l’élite et culture populaire. De nombreux collègues ne s’intéressent pas aux objets produits par ou à l’attention de la majorité de la population qui les entoure. Il suffit de choisir au hasard une chanson de variété ou une émission télévisée qui a eu beaucoup de succès récemment pour s’en apercevoir. On cherchera ensuite sans succès dans le programme des cours de la faculté des lettres la plus proche un séminaire qui en discute, en s’intéressant par exemple à la structure de la chanson ou de l’émission, aux symboliques et références qu’elles véhiculent, aux éléments qui expliquent pourquoi elles ont autant de succès, à leur influence possible sur l’évolution de la société, bref toutes les questions auxquelles nos musicologues, historiens et nos spécialistes de l’analyse de discours sont heureux de répondre pour la culture populaire ancienne. S’il existe des collègues qui travaillent sur ce type de matériau, ils constituent une petite minorité dont la proportion est inverse celle du nombre de personnes qui s’y intéresse à l’extérieur de l’université.[19]

La deuxième réponse est plus abstraite. Il me semble que nous ne savons pas comment travailler sur le présent des objets populaires. L’absence de recul historique a sur nous un effet paralysant. Au point que lorsque nous voyons des archéologues penchés sur des petits morceaux de terre et de pierre, ou des historiens qui tentent de déchiffrer de vieux journaux, nous ressentons une assurance solide dans la perspective des résultats qui en ressortiront, mais, devant les dizaines de milliards de pages web sur Internet, nous avons un doute: qu’est-ce qu’on va bien pouvoir dire à ce sujet?[20] Le jour où nous aurons fait suffisamment d’études sur des objets populaires actuels, ce sentiment de doute va certainement disparaître.

Remerciements

Cet article doit beaucoup à mes collègues de la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Nicolas Zufferey en particulier m’a offert des discussions et des confrontations régulières, ainsi que, en tant que responsable de notre unité, la liberté d’expérimenter dans le cadre de mon travail d’enseignement et de recherche les idées qui figurent dans cet article. Nadia Sartoretti, avec qui je publie simultanément à ce texte un article qui détaille l’application en séminaire des arguments de cette discussion, m’a ouvert les yeux sur de nombreux aspects que je n’avais pas remarqués. Philippe Papin, Christine Jeanneret et Marc Tiefenauer ont eu la gentillesse de relire des versions précédentes de ce texte et d’apporter de nombreuses améliorations. Des discussions lors des journées de la relève en études asiatiques 2007 à Bâle, ainsi qu’une présentation à l’Ostasiatisches Seminar de Zurich en 2008, m’ont aidé à clarifier l’intérêt de certains arguments. Enfin, Dario Gamboni, Silvia Naef, Pierre Sanchez et Pierre Souyri ont à plusieurs reprises nourri et encouragé mon intérêt fort (une forme d’obsession certainement) pour l’étude du présent. Il va de soi que je reste seul responsable pour les nombreuses imperfections qui subsistent.

Cette contribution a été relue par Christine Jeanneret, Marc Tiefenauer et Philippe Papin

ZIMMERMANN, Basile. « Le présent des objets ». In Blog Scientifique de l’Institut Confucius, Université de Genève. Lien permanent: https://ic.unige.ch/?p=1088, consulté le 11/28/2025.

Bibliographie

Akrich, Madeleine

1987 “Comment décrire les objets techniques?”. In Techniques et culture 9:49–63.

Akrich, M., M. Callon, et B. Latour

2006 Sociologie de la traduction : textes fondateurs. Paris: Ecole des Mines de Paris.

Callon, Michel

1986 “Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay.” In Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge, edited by John Law. London: Routledge & Kegan Paul:196–229.

Corbin, J. et A. Strauss

1998 Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.

During, Simon

2007 The Cultural Studies Reader. New York: Routledge (1993).

Du Gay, Paul

1997 Doing cultural studies : the story of the Sony Walkman. London ; Thousand Oaks [Calif.]: Sage, in association with The Open University.

Garvin, David A.

2003 “Making the Case: Professional education for the world of practice.” Harvard Magazine.

Garvin, David A

2003 “Making the Case: Professional education for the world of practice.” Harvard Magazine.

Goody, Jack, et I. Watt

1963 “The consequences of literacy.” Comparative studies in society and history 5, no. 03: 304–45.

Latour, Bruno

1992 “Where are the missing masses? The sociology of a few mundane artefacts.” In Shaping Technology-Building Society, edited by Wiebe Bijker and John Law, 225–59. Cambridge Mass.: MIT Press.

2005 Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Clarendon Lectures in Management Studies). Oxford: Oxford University Press, USA.

1988 “Mixing Humans and NonHumans Together: The Sociology of a Door-Closer.” Social Problems 35–3: 298–310.

Maigret, Eric

2005 “Après le choc cultural studies.” In Penser les médiacultures : Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, edited by Eric Maigret, and Eric Macé, 15-40. Paris: Armand Colin.

Zimmermann, Basile

2008 “Doing Chinese Studies at the Crossroads of Grounded Theory and Actor-Network-Theory.” 7th International Conference on Social Science Methodology. Naples. Stable URL: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:2585

2010 “Redesigning Culture: Chinese Characters in Alphabet-Encoded Networks.” Design and Culture 2–1: 27–43.

Zufferey, Nicolas

2010 “De l’utilité des approches sinologiques traditionnelles pour mieux comprendre la Chine contemporaine: l’exemple de la littérature populaire.” Etudes chinoises Hors-série: 83–101.

[1] Une version préliminaire de cette partie, avec notamment les deux anecdotes relatées ci-dessous, est disponible en anglais sur l’archive ouverte de l’Université de Genève Zimmermann 2008.

[2] Corbin et Strauss 1998 notamment.

[3] Voir par exemple le Hors-série 2010 de la revue Etudes Chinoises de l’Association Française d’Etudes chinoises, consacré aux méthodes d’études et d’enseignement. La contribution de Nicolas Zufferey en particulier, discute de l’utilisation des approches sinologiques traditionnelles pour comprendre la Chine actuelle.

[4] Sur ce point voir Latour 2005:93–106.

[5] Les sciences sociales, la sociologie notamment, opposent souvent les études dites de type “qualitatif” par rapport à celles dites de type “quantitatifs”. Si les deux se recoupent, et peuvent porter sur des sujets identiques, on regroupe habituellement les études à grande échelle, par exemple les procédés d’analyse par l’usage de questionnaires écrits ou par entretiens dont l’objectif est de fournir des statistiques, sous l’étiquette “études quantitatives”. Les réflexions plus théoriques, basées sur des exemples uniques ou des études ciblées qui produisent des résultats qui n’ont pas été obtenus par le biais de statistiques ou d’autres moyens de quantification, sont de leur côté considérées comme des “études qualitatives”. Cf. Corbin et Strauss 1998:10, 32–33 et 278.

[6] Voir par exemple la présentation sur la page du programme Communication et Médias de l’Université Genève ; “Le domaine des sciences de la communication, de l’information et des médias […] est par définition multidisciplinaire, transdisciplinaire, multidimensionnel et multiréférentiel aussi. Information, communication et médias sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle d’interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l’on se réfère à l’anthropologie, à la philosophie, à l’histoire, à la sociologie, à la psychologie cognitive, à la psychosociologie et aux technosciences, il s’agit de montrer la grande diversité et complémentarité des approches communicationnelles des phénomènes humains.” http://www.unige.ch/ses/socio/communication/bienvenue/presentation.html, consulté le 8 avril 2011.

[7] On pourrait citer ici Platon, qui soulevait cette question (amusante avec le recul historique dont nous bénéficions), en soulignant que si on peut poser une question et obtenir une réponse en parlant avec un être humain, le même processus n’est pas possible avec un document écrit. Pour plus de détails, voir la section Plato and the Effects of Literacy dans le célèbre article de Jack Goody et Ian Watt, Goody et Watt 1963:326–329.

[8] En français, la source la plus valable est probablement la publication récente des articles fondateurs par les presses de l’Ecole des Mines (Akrich et al. 2006). En anglais, il existe une ressource en ligne très fournie, entretenue par John Law, http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/ant/antres.htm (consultée la dernière fois le 1er avril 2011).

[9] Pour une discussion plus détaillée de l’adjectif culturel employé dans ce sens, voir Zimmermann 2010.

[10] Du moins au moment où j’écris ces lignes, la situation semble aller vers un changement avec la popularité des tablettes graphiques ces deux dernières années.

[11] Pour une discussion sur la relation entre caractères chinois et alphabet latin en informatique, voir Zimmermann 2010.

[12] Pour une discussion sur ces points voir Maigret 2005.

[13] Pour une vue d’ensemble des approches théoriques du mouvement, voir During 2007.

[14] Voir le site internet consacré à ces activités, notamment le colloque international prévu pour l’été 2011, http://www.unil.ch/digitalera2011/, et les informations du site http://www.digitalhumanities.org/, consulté le 4 avril 2011.

[15] http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgr/index.aspx, consulté le 4 avril 2011.

[16] Zimmermann et Sartoretti, Etudes Asiatiques 66, no. 1 (2012): 163-87.

[17] Une bonne illustration de cette crise peut être lue dans une rubrique d’opinion en ligne sur le site du New York Times: “The Crisis of the Humanities Officially Arrives”, Stanley Fish, 11 octobre 2010. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/10/11/the-crisis-of-the-humanities-officially-arrives/, consulté le 22 mars 2011.

[18] Pour une discussion sur les méthodes d’approche par cas, voir Garvin 2003.

[19] Cette réflexion est inspirée de Maigret 2005. Je dois un grand merci à ma collègue Valérie Gorin qui m’a signalé cette publication.

[20] L’avènement d’Internet est un élément-clé pour l’argument discuté ci-dessus, dans le sens où il change notre rapport à la distance et à la différence entre humains et objets matériels. Internet propose une Chine proche, un site internet chinois est accessible en Suisse à une distance d’un clic de souris, et place le chercheur ès sciences humaines devant un objet matériel qui a la particularité de “contenir” des êtres humains actifs dans le présent.[:en]Basile Zimmermann

Le texte ci-dessous a été soumis en avril 2011 pour une publication dans la revue Asiatische Studien/Etudes Asiatiques. Pour différentes raisons, il a finalement été retiré et puis publié en anglais dans l’ouvrage Waves and Forms (pp. 34-45). Comme le sujet discuté concerne directement les activités de l’Institut Confucius de l’Université de Genève, la version originale en français est proposée ici avec quelques amendements.

Introduction

J’aimerais partager dans cet article une réflexion sur les sciences humaines et les études asiatiques aujourd’hui. Celle-ci est principalement le résultat de discussions avec des collègues de Genève, de Zurich et de Paris lors de séminaires de recherche en études chinoises ces dernières années. Comme la discussion qui s’y rattache est apparue polémique, il m’a semblé utile d’en proposer une version écrite, bien que le contenu soit encore au stade intermédiaire, en attendant un développement plus élaboré.

La question principale au cœur de cette réflexion est la mesure dans laquelle les études chinoises en Suisse mais aussi, par extension, les facultés de sciences humaines en Europe, auraient avantage à travailler sur les objets populaires actuels. Par “objets” je pense à des artefacts, des produits matériels d’activités humaines comme des textes, des tableaux, des sculptures, des partitions de musique, ou des téléphones mobiles; par “populaires”, j’entends ce qui relève de la culture dite de masse, comme par exemple la musique de variété ou les séries télévisées; et par “actuel”, je désigne ce qui se passe aujourd’hui d’un point de vue temporel.

Le cas des téléphones mobiles illustre la catégorie d’objets qui m’intéresse en premier lieu. En effet, si les textes sont abondamment étudiés par nos spécialistes de littérature, les tableaux et les sculptures par nos historiens de l’art, les partitions de musique par nos musicologues, les téléphones mobiles ne sont pas vraiment étudiés par les spécialistes de sciences humaines. Ou disons, –après tout, il y a des collègues qui travaillent sur l’histoire des techniques, la littérature informatique, ou d’autres domaines de recherche en lien avec les téléphones mobiles–, donc en nuançant cette affirmation, par beaucoup moins de spécialistes en sciences humaines que les catégories précédentes.

En quoi un téléphone mobile (une télévision, un logiciel, un fichier mp3) diffère-t-il d’une sculpture ou d’un texte littéraire? Est-ce que cet objet mérite, ou ne mérite pas, l’attention des sinologues, ou, plus généralement, des chercheurs d’une faculté de sciences humaines? Voici deux questions que j’aimerais discuter avec l’ambition de trouver des réponses utiles à l’enseignement et à la recherche en études asiatiques en Suisse.

Ne pouvant m’exprimer au nom de l’ensemble des communautés de chercheurs en sciences humaines, je vais tenter d’aborder cette question générale du point de vue des études chinoises. Afin de rendre l’exposé écrit plus concret, je commence par deux anecdotes liées à mes études de sinologie à Genève. Celles-ci illustrent un problème épistémologique plus délicat qu’il n’y paraît au premier abord.

Ce qui est important[1]

A la fin de l’année 2000, jeune assistant fraîchement engagé par l’Unité des études chinoises de la Faculté des lettres de l’université de Genève, je cherchais un sujet de thèse de doctorat. Pour m’aider dans mon choix, j’avais une liste d’éléments à garder en tête qui ressemblait plus ou moins à cela:

- Pour autant que je puisse convaincre mon directeur et le Collège des professeurs de la pertinence de mon sujet, je bénéficiais d’une liberté de choix totale.

- J’avais un intérêt personnel pour les questions liées à l’art.

- J’avais peu d’intérêt pour la Chine ancienne, et je m’intéressais plutôt à la Chine contemporaine.

- D’après les autres enseignants –cet aspect était observable en consultant l’offre de cours que notre unité proposait à l’époque–, ma future profession serait probablement d’enseigner et de faire de la recherche sur la littérature chinoise.

La conclusion était évidente: je devais faire ma thèse sur la littérature chinoise contemporaine.

J’ai porté mon choix sur Wang Shuo 王朔, un écrivain de Beijing très connu qui avait vendu des millions de livres au début des années 1990, et dont j’appréciais l’humour ironique. Wang Shuo était encore actif; né en 1958, il semblait être seulement au milieu d’une carrière prometteuse. Il était prolifique, en plus de romans et de nouvelles, il écrivait des scénarios pour la télévision et le cinéma. Comme je m’intéressais aux nouveaux médias et à la culture populaire, il semblait un choix idéal.

A ma surprise, lorsque j’ai commencé à parler de mon projet d’écrire une thèse sur Wang Shuo, j’ai remarqué que plusieurs de mes collègues ne partageaient pas mon enthousiasme. Au bout de quelques semaines, j’ai compris qu’ils s’inquiétaient de savoir si Wang Shuo était “assez important” pour une thèse de doctorat. Cette question était souvent accompagnée d’un argument: que se passerait-il si, par exemple dans dix ans, plus personne ne s’intéressait aux écrits de Wang Shuo? Cela pouvait facilement arriver à un auteur populaire, dont le public n’était pas exactement l’élite intellectuelle. Dans une telle situation, plus personne ne serait intéressé à lire mon travail. Dans le pire des scénarios, si je n’avais pas trouvé un poste fixe à ce moment-là, ce choix pourrait même mener ma carrière à sa fin.

Bien que l’argument puisse paraître ridicule dans un autre contexte, il est par exemple normal pour beaucoup d’historiens ou de sociologues de s’intéresser à des personnages inconnus, la réflexion semblait logique pour nous et, d’une certaine manière, elle l’est encore aujourd’hui. La plupart des sinologues sont connus parmi leurs pairs d’après leurs sujets de recherche passés. Untel est “un spécialiste du Laozi”, ou “la personne qui a écrit ce livre sur les intellectuels chinois au 18ème siècle”. Être “la personne qui a fait son doctorat sur cet auteur dont plus personne ne parle aujourd’hui” n’est pas un bon début si vous souhaitez devenir professeur plus tard. (Aujourd’hui, dix ans après, alors que j’écris ces lignes, Wang Shuo a effectivement baissé en popularité.)

La question qui m’intéresse dans cette anecdote est celle de l’importance du sujet de recherche, et le champ sémantique que l’on relie à ce mot. En sinologie, aujourd’hui et dans la plupart des travaux de collègues dont j’ai eu connaissance, l’importance du sujet a déjà été déterminée, au moins en partie, par l’histoire. Ce n’est pas nous qui décidons que le Laozi est un livre important, que les écrits de Confucius sont essentiels pour comprendre la pensée chinoise, ou que les Guerres de l’Opium ont eu une grande influence sur les relations entre la Chine et l’Occident au 19ème siècle. Ce sont les centaines de millions de personnes qui, longtemps avant nous, ont vécu ces évènements, ont lu ou écrit à leur sujet, ont discuté et sélectionné des objets matériels liés à ces thématiques.

Autrement dit, lorsqu’un processus d’évolution dans le temps sélectionne des matériaux (des textes, des photographies, –tout objet qui constitue une forme d’archive d’activités humaines), il nous laisse avec une portion restreinte de choses parmi lesquelles je suis invité, en tant que sinologue, à profiter du recul historique pour faire mon choix de sujet de recherche. Pour quiconque travaille sur le présent, ce recul n’est pas accessible puisque le processus de sélection est encore en cours.

Avant de revenir sur ce point, je raconte une deuxième anecdote.

“Où est la Chine?”

Finalement, pour différentes raisons, j’ai renoncé à Wang Shuo et j’ai décidé de faire une thèse sur l’interaction humain-machine dans le cas de la musique électronique à Beijing. En janvier 2005, de retour en Suisse après treize mois de terrain en Chine et prêt à rédiger le manuscrit final de ma thèse, mes professeurs m’ont demandé de présenter les informations que j’avais récoltées dans un séminaire à l’Université de Genève. Ce séminaire regroupait des étudiants avancés, des doctorants et des enseignants dont les travaux étaient liés aux études asiatiques, pour la plupart de notre faculté des lettres.

J’étais fier des informations que j’avais réussi à récolter, et j’ai infligé à mes collègues deux heures de présentation détaillée des observations sur les musiciens électroniques à Beijing. Comme j’avais utilisé un appareil photographique et un enregistreur numérique, je disposais de nombreuses images des objets, des personnes et des lieux que j’avais visités, et je pouvais aussi faire entendre la musique des artistes que j’avais observés. Après quatre années de travail dans notre faculté, je connaissais personnellement la plupart de la trentaine de personnes présentes dans la salle. Par amitié, mais aussi peut-être parce que mon sujet était un peu inhabituel, je me souviens que beaucoup étaient très intéressés à écouter et voir ce que j’avais fait.

La présentation s’est bien déroulée, et, avec l’aide des nombreuses illustrations projetées sur un écran et des extraits musicaux, mon public était captivé. Cependant, au moment où j’ai terminé mon exposé, la salle a explosé en commentaires. Le premier, assez représentatif du sentiment général, a été fait par un des professeurs: “Je suis très inquiet pour cette thèse. Où est la Chine? Je n’ai pas vu la Chine dans cette présentation.” Effectivement, il y avait quelque chose d’inhabituel (pour des spécialistes de l’Asie) chez les musiciens que j’avais décrits: deux d’entre eux produisaient un style de musique électronique auquel ils se référaient comme de la techno minimale allemande. Autrement dit, ils ne faisaient pas quelque chose de “chinois”. De plus, la majorité des appareils qu’ils utilisaient (des ordinateurs, des synthétiseurs, des logiciels) provenaient de pays occidentaux ou du Japon.

La discussion qui a suivi ma présentation ce jour-là a continué pendant le déjeuner puis le café, et a duré entre trois et quatre heures. Je me souviens que mes collègues étaient intéressés par les observations que j’avais présentées, mais alors que les idées bouillonnaient, tout le monde, y compris moi-même, se sentait un peu confus.

Quelques jours plus tard, l’enseignant qui avait soulevé la question “où est la Chine?” m’a invité à déjeuner. Il m’a expliqué qu’il avait réfléchi, et qu’il pensait que ses remarques de l’autre jour n’étaient pas logiques. Il disait avoir réagi sur le moment, un peu vite, et qu’il n’était pas inquiet pour mon travail. Mais moi, je l’étais. Je sentais qu’il y avait un problème quelque part.

A cette période, j’avais lu des ouvrages de sciences sociales qui insistaient sur l’utilité de faire des comparaisons lorsqu’on cherche à mieux comprendre quelque chose[2]. J’ai donc essayé d’appliquer cette méthode. Assis à mon bureau, j’ai comparé mon travail avec celui d’un collègue qui travaillait sur la calligraphie en Chine ancienne. J’ai imaginé un calligraphe de la dynastie Song, assis devant une feuille de papier de riz, pinceau dans la main droite, l’encrier plein d’encre noire à côté de lui. Ensuite j’ai fait une liste. “L’artiste est chinois. Il est né en Chine, il vit et travaille en Chine. Le papier est fait avec du riz, le riz a été cultivé en Chine. L’encre et l’encrier sont des outils traditionnels chinois, aucun souci de ce côté-là. Le pinceau est fait de bambou –du bambou chinois–, les poils du pinceau sont faits à partir de poils de loup, le loup a été tué en Chine par des Chinois. 100% chinois. Tout va bien.”

“A moi maintenant. Le musicien est chinois. Il est né en Chine, il n’a jamais été à l’étranger. Parfait. Il parle mal anglais, il vient d’un village chinois, tous les membres de sa famille sont chinois, il a étudié les arts traditionnels chinois en Chine lorsqu’il était enfant. Il travaille à Beijing, Beijing est la capitale de la Chine. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, il utilise… un ordinateur Macintosh. Là, il y a un problème.”

A ce moment précis, j’étais assis en face de mon ordinateur portable, un Macintosh également. Comme cela m’arrive parfois, je lui ai parlé: “C’est toi le problème. Tu n’es pas chinois.” Eh?, un instant. Pas chinois? J’ai retourné l’ordinateur, et j’ai lu les indications sur le dos de l’appareil: Design by Apple in California. Assembled in Taiwan.

Ce jour-là, j’ai compris que la distinction entre ce qui est “chinois” et ce qui ne l’est pas, ce qui est “important” pour la sinologie et ce qui ne l’est pas, sont des questions compliquées. Dans le cas de ces deux objets, une calligraphie ancienne ou un ordinateur Macintosh, deux artefacts produits à l’intérieur des frontières de la Chine, l’un est considéré comme un objet d’étude valable par les spécialistes de la Chine, alors que le second ne l’est pas. Ou du moins, pas encore.

Un questionnement nécessaire

Il est normal pour toute discipline académique, toute activité scientifique, d’ajuster ses méthodes de travail de temps en temps au cours de son histoire. Il semble évident que les études asiatiques traversent une période de ce type, qui peut être facilement observée dans les publications ces dernières années[3]. Nous sommes confrontés à une situation particulière sans être véritablement originale: la résistance de l’objet d’étude.

Les sciences sociales se sont retrouvées dans une situation similaire il y a quelques dizaines d’années lorsque leurs spécialistes ont voulu analyser l’activité des communautés de scientifiques dans les laboratoires de sciences naturelles. Alors que les groupes d’ouvriers, de Tziganes, d’activistes religieux, ou de peuplades lointaines qu’ils avaient l’habitude d’observer n’avaient jamais eu de possibilité de contester (souvent même de lire) les résultats des travaux dont ils étaient les objets, les scientifiques occidentaux sont allés lire les conclusions de leurs collègues sociologues, –et ils n’étaient pas vraiment d’accord avec celles-ci. Une remise en question en a résulté pour les sciences sociales, accompagnée de nouvelles découvertes passionnantes[4].

Dans le cas des études chinoises, des études arabes ou des études indiennes par exemple, on assiste depuis déjà plusieurs années à un mouvement similaire. Si les scientifiques ès sciences humaines de l’Asie ont pendant longtemps centré leurs efforts sur des activités philologiques, celles-ci ne répondent pas aujourd’hui suffisamment aux besoins de la société qui les emploie. Je ne pense pas ici aux critiques de rentabilité des disciplines universitaires qu’on entend souvent ces dernières années, mais à l’action qui consiste à ouvrir n’importe quel quotidien pour s’apercevoir que la Chine, l’Inde, le Japon ou le Moyen-Orient sont devenus des thématiques qui peuplent l’actualité des médias, alors qu’elles étaient nos terrains de recherche privilégiés il y a encore à peine une vingtaine d’années.

Certes, cette différence en matière de contexte de travail ne concerne pas l’ensemble de la communauté des spécialistes de l’Asie. Les politologues, les économistes, ou les ethnologues qui travaillent sur ces zones linguistiques et culturelles ne sont pas touchés de la même manière. De façon intéressante, et c’est là un point sur lequel j’aimerais insister, ces disciplines ne sont en général pas présentes dans des facultés de sciences humaines mais, c’est le cas à Genève par exemple, dans des facultés de sciences sociales.

Pour comprendre l’importance de ce point, il est utile de reformuler les choses de façon caricaturale en se posant la question de la différence entre une faculté de sciences humaines et une faculté de sciences sociales. Vu sous un angle macroscopique, on peut dire que les sciences sociales travaillent plutôt sur des êtres humains, et les sciences humaines plutôt sur des objets matériels. Les premières s’intéressent à des groupes d’individus, conduisent des entretiens, rédigent, soumettent et analysent des questionnaires remplis par des personnes vivantes[5]. Les deuxièmes s’intéressent à des objets matériels comme des textes, des tableaux, des sculptures, des partitions de musique, des films, etc., et rédigent des analyses à partir de leurs observations.

Bien sûr, il existe des spécialistes en sciences humaines qui ont pour objet de recherche des personnes vivantes, des spécialistes de sciences sociales qui travaillent sur des objets matériels, ou encore des disciplines hybrides (par exemple les sciences de l’information, de la communication et des médias, se positionnent ouvertement comme interdisciplinaires[6]). Toutefois, la grande division que j’esquisse ici reflète une orientation générale tangible lorsque l’on compare les programmes des cours ou les projets de recherche respectifs de ces deux grandes catégories de pratiques scientifiques. Cette séparation me semble logique dans la mesure où les activités qui consistent à interroger soit un objet soit une personne, et les techniques qu’il est nécessaire de maîtriser pour le faire, sont différentes par nature[7].

Une autre différence peut être observée en considérant la question de la temporalité: les sciences humaines s’intéressent majoritairement au passé, alors que les sciences sociales s’intéressent plutôt au présent. Cette différence est compréhensible si on la relie à celle qui précède, entre objets matériels et êtres humains: une fois que les êtres humains qu’on souhaite observer sont morts, il n’est plus possible leur soumettre des questionnaires, de les interviewer, de les filmer ou encore de participer à leurs activités dans un but d’observation (la fameuse observation participante).

En utilisant ces deux divisions caricaturales comme un outil pour m’aider à voir clair dans les méthodes scientifiques utilisées par les études asiatiques en Suisse, j’ai fini par dessiner un tableau en imaginant présent, humains et sciences sociales d’un côté, passé, objets matériels et sciences humaines de l’autre. La version ci-dessous se concentre sur les activités scientifiques en sciences humaines et l’analyse des objets matériels. Je lui ai ajouté une division supplémentaire: la différence entre les objets matériels liés aux classes sociales dites supérieures, “l’élite” comme on dit parfois, et les objets matériels liés aux classes sociales dites inférieures, “la masse”, ou, pour utiliser un terme moins péjoratif, la classe populaire.

A l’aide de ce tableau, j’ai classé de façon imaginaire les cours et programmes de recherche, et j’ai remarqué un phénomène intriguant. La majorité des activités scientifiques pratiquées en sciences humaines sont situées dans la section élite-passé: textes classiques, poésie du 18ème siècle, littérature du 19ème siècle, peinture de la Renaissance, céramique ancienne par exemple. On en trouve aussi, moins nombreuses, pour la section élite-présent: littérature contemporaine, cinéma, art contemporain… La section en haut à droite, populaire-passé comporte aussi des représentants: pratiques de combats ou recettes de cuisine au Moyen-Âge, iconographie populaire au 18ème siècle, affiches de propagande de la période communiste en Chine, etc.

Le point intriguant concerne la section en bas à droite, populaire-présent, qui est très peu représentée. Lorsqu’on s’en approche, on observe un mouvement psychique singulier: si l’on considère des objets matériels comme les séries télévisées américaines, les livres de recettes de cuisine vendus dans les supermarchés, les graffiti de hip-hop sur les murs de Genève ou de Beijing, les fichiers mp3 téléchargeables sur Internet, les logiciels, ou les téléphones mobiles, l’objet étudié relève soudainement des sciences sociales. Comme si, arrivé à cet endroit, on devait laisser les objets pour basculer du côté des êtres humains.